CITROËN

CITROËN

Dernière mise à jour : 02/07/2010

Des sportives efficaces...

Petit historique, suite...

Depuis les années trente,

et les Rosalie, Citroën s'implique dans les rallyes ou les courses d'Endurance.

Après la Traction, les DS et autres modèles moins connus comme les BX, la firme

aux chevrons amorce les années 80 avec des petits bolides qui porteront la

marque aux premiers plans.

Rosalie I et II

Depuis la fin des années vingt, certains constructeurs français éprouvent la plus grande méfiance à l'égard des compétitions sportives. Quoi de plus aléatoire

qu'une épreuve d'endurance ou de vitesse pure, à l'issue de laquelle la victoire n'est jamais garantie, quel que soit l'investissement consenti ? Il paraît plus

rassurant de lancer sur une piste un bolide de record. Si la tentative échoue, le secret demeure facile à préserver. Si elle réussit, une campagne publicitaire

adéquate permet d'exploiter le succès avec toute l'efficacité requise.

Depuis l'ouverture de l'autodrome de Montlhéry, la France dispose de l'outil idéal pour mener à bien des tentatives de records. De plus, un spécialiste est

prêt à tout, César Marchand. Spécialiste de ce type de défi, remarquable metteur au point, ce dernier s'est illustré à maintes reprises au volant de Voisin lancées

sur la piste de Montlhéry. Profondément déçu par la compétition, Gabriel Voisin considère en effet que la course aux records peut seule démontrer de manière valable

la valeur de ses conceptions. A ses côtés, celui qu'il considère comme son fils spirituel, l'ingénieur André Lefebvre, partage cette analyse. En 1930, les difficulés

financières rencontrées par Voisin le contraignent à quitter la société. Après un court passage chez Renault, il est engagé chez Citroën. Forcer lui aussi à voler de

ses propres ailes pour les mêmes raisons, César Marchand a de son côté ouvert un garage à Issy-les-Moulineaux. Entre autres activités, il y entretient les véhicules

des huiles Yacco. Le président de cette firme, Jean Dintilhac, n'ignore évidemment rien de ses compétences en matière de records, et se trouve justement en quête

d'opérations susceptibles de démontrer avec éclat l'excellence de ses produits. Pour cela, quoi de mieux qu'un partenariat avec un constructeur de tout premier plan.

Resté en contact avec César Marchand, André Marchand, André Lefèbvre propose alors au maître du quai de Javel de tenter l'expérience. Entre 1931 et 1933, Citroën

et Yacco confient à l'équipe de César Marchand six Rosalie, spécialement préparées par ce dernier.

Au début des années trente, André Citroën a lancé une nouvelle gamme de voiture, les C6. Pour la promotion de ces dernières, quoi de mieux que ces fameux records.

C'est donc avec la C6F et C6G, baptisées respectivement Rosalie I et Rosalie II, que la marque va tenter de battre quelques records. En 1933, César Marchand

s'élancera à bord de la Rosalie IV, une 8 CV habillée d'une carrosserie monoplace très profilée, le 15 mars sur la piste de l'autodrome de Montlhéry.

Rosalie IV ou "Petite Rosalie"

Rosalie IV des records 1933

Norev

|

Déjà auteur de 81 records internationaux et 50 records du monde avec la Rosalie II en 1932, César Marchand

va, au fil des jours, battre les 50.000 km, les 100.000 km, puis les 150.000 km, pour enfin, le 13 juin

1934, passer les 200.000 km. Lorsque André Citroën met un terme au marathon le 27 juillet 1934, la voiture a parcouru

300.000 km en 133 jours à une moyenne de 93,4 km/h. La Petite Rosalie battait alors 133 records internationaux de durée, 57 records

internationaux de distance, 78 records du monde de durée et 28 records du monde de distance. André Citroën offrira une prime

de trois millions de Francs à celui qui, avant le 1er janvier 1935, battra sa Rosalie. Personne ne relèvera le défi.

Citroën poursuivra ses tentatives avec les Rosalie 5, 6 et la 7.

Pour en savoir plus sur les Rosalie de records, visitez le site d'Arnaud en cliquant là >> :

Pendant que les Rosalie moissonnent les records, André Citroën s'apprête à jouer une partie décisive. Alors que la France subit à son tour les effets de la

grande dépression, il entend commercialiser un modèle révolutionnaire, pour lequel l'usine de Javel est reconstruite de fond en comble. Le 18 avril 1934, la

nouvelle 7 a roues avant motrices est présentée officiellement. Les concessionnaires conviés repartent au volant du nouveau modèle, mais découvrent rapidement

que sa mise au point est loin d'être achevée. En outre, la puissance développée par le moteur 1.303 cm3 de la 7 A est rop faible. Tandis qu'un effort considérable

est accompli pour guérir la voiture de ses défauts de jeunesse, Citroën ne tarde pas à proposer dès juin 1934 deux nouveaux modèles à la puissance accrue :

une 7 B de 1.529 cm3 et une 7 Sport de 1.911 cm3. Il s'agit bien par conséquent d'une 11 CV, qui doit permettre d'affirmer le potentiel de la voiture.

Rosalie 7

Deux Traction avant ont fait partie de la famille des Rosalie qui, à l'initiative de la société des huiles Yacco, ont établis 462 records internationaux

d'octobre 1931 à mai 1936. Si les premières sont donc des Rosalie, la VII est la première Traction à se placer sur la lignée de ces records.

Cette voiture n'est autre qu'un coupé 7 S de série, dénudé, dépourvu de ses ailes et de ses accessoires. Pilotée par César Marchand, Robert Bodecot, Raphaël

Fortier et Marcel Lecoeur, La Rosalie 7 tourne durant 6 jours, entre le 17 juillet et le 23 juillet 1934, sur le circuit de Montlhéry. Lorsque la tentative

prend fin, 16.010 km ont été parcourus à 111,183 km/h de moyenne et cinq records internationaux de classe E ont été conquis. Même si ce résultat paraît un peu

terne à côté des exploits antérieurs, la Rosalie 7 a prouvé que la Traction Avant de javel était viable et désormais au point.

Rosalie 7 ou faux-cabriolet 7S Yacco 1934

Norev

|

A l'image de bien des voitures de records, Rosalie VII disparut une fois sa mission accomplie. Son souvenir est resté suffisamment présent pour décider

quelques amateurs à en reconstituer une évocation.

Rosalie IX

La Rosalie IX, la seconde Traction des records, est une 11 Légère de série avec simplement les sigles "Yacco" déposés sur les ailes et les portières.

Elle sera chargée de battre les records sur route sous le contrôle de l'Automobile Club de France. A son bord, vont se relayer

les membres du réseau Citroën, César Marchand et les pilotes de son équipe. Du 15 mars à la fin mai 1936, la 11 battra encore

records, parcourant 100.000 kilomètres à raison de 1.500 km par jour. Mais la publicité autour de cette ultime série sera limitée. Au contraire d'André

Citroën, décédé en 1935, les dirigeants du Quai de Javel n'avaient guère d'intérêt pour ce genre de démonstration.

Les rallyes

Outre le Monte-Carlo, la Citroën Traction figura bien dans plusieurs rallyes de premier plan. Ainsi, on a pu voir des Types 11 aux trois premières places du

Rallye des Neiges de 1949. Par ailleurs, le Rallye de Lyon-Charbonnières fut remporté par une Traction de 1950 à 1953, tandis qu'au Critérium Neiges et Glaces, la

11 BL s'imposa e, 1953 et 1954. S'ajoutèrent à ces succès les victoires au Rallye des Tulipes en 1951, ceux de Sestrières et de l'Acropole en 1953 ainsi que le Rallye

d'Aix-en-Provence en 1954. La Traction fut couramment alignée en Rallye jusqu'aux années soixante.

La Traction s'invita également dans le Paris-Nice.

Paris-Nice

Le Paris-Nice, organisé depuis 1898, va devenir, au fil des années, une des épreuves traditionnelles du calendrier sportif automobile et deviendra par la suite le

Critérium international de tourisme Paris-Nice. La Traction y participa en 1935. Cette année là, quatre Traction seront engagées, dont la 11 AL n° 33 de

monsieur René Barre de Cosne-sur-Loire. N'oublions pas que le Paris-Nice motiva la ville de Monaco dans la création de son propre rallye en 1911.

11 AL Paris-Nice 1935 René Barre

Universal Hobbies

|

En 1936, Citroën, déjà présent en 1935 avec René Barre, est représenté par Emile Pouderoux. Ce dernier prépara

un roadster 11 AL pour cette grande épreuve. Allégé, ce roadster, aux phares intégrés dans les ailes et aux portes échancrées,

se classera à la quatrième place du classement général, derrière ou devant des voitures réputées beaucoup plus puissantes qu'elle.

L'année précédente, déjà, Emile Pouderoux, accompagné de sa femme, avait

terminé l'épreuve à bord d'une berline 11 A à la 3e place au général, à la deuxième de sa catégorie.

11 AL Roadster 1936 Paris-Nice 1936 Emile Pouderoux

Universal Hobbies

|

La Traction et le Monte-Carlo

Dans les années trente, Citroën s'est régulièrement engagé officiellement dans des expéditions spectaculaires, les fameuses croisières jaunes et noires, mais aussi

dans des records sportifs, comme ceux réalisés par César marchand avec la Rosalie. Après la disparition d'André Citroën en 1935, l'entreprise s'est progressivement

désengagée de la compétition, laissant les pilotes privés porter haut les couleurs de la marque aux chevrons dans différentes compétitions. La Traction Avant, apparue

en 1934, est alors la voiture familiale par excellence. Pourtant, de nombreux concurrents l'engagent en rallye, et ce sans le moindre soutien du constructeur. Malgré

sa volumineuse apparence, la Traction se comporte généralement bien en course, grâce notamment à sa tenue de route exemplaire. Dès l'après-guerre, elle est alignée

dans le fameux Rallye de Monte-Carlo. Le modèle le plus fréquemment utilisé est la 11, mais la lourde 15 Six est présente également. En 1949, l'équipage Berger-Dumas,

sur une 11 légère, termine 15e, tandis que onze autres Traction, dont deux 15 Six, figurent à l'arrivée. L'année suivante, le Type 11 est toujours le plus présent,

avec six voitures à l'arrivée contre trois 15 Six. La meilleur Traction classée est celle de Sjoqvist, un concessionnaire de Stokholm, et Lederbaum, qui terminent

20e au classement général.

Au Rallye de Monte-Carlo, la Traction est inscrite dans la catégorie réservée aux voitures de Tourisme. A cette époque, cette compétition de réputation mondiale

est composée d'une trentaine d'épreuves spéciales chronométrées, précédées par des

parcours de concentration. Ceux-ci permettent aux concurrents venus des quatre

coins de l'Europe de se regrouper à Monaco en empruntant des itinéraires imposés sur routes ouvertes. Arrivés au terme de cette première étape, ils doivent ensuite

affronter les routes montagneuses surplombant la Principauté, rendues particulièrement piégeuses par la météo hivernale, la course ayant toujours lieu en janvier.

Tabur-Delaroche, 106e au Monte-Carlo 1951 sur 15 Six

L'édition 1951 marque une étape importante pour la Traction au Monte-Carlo. Cette année-là en effet, la 15 Six de l'équipage Gaudruche-Girier, n° 197; se hisse à

une belle quatrième place au classement général, les autres, cinq 15 Six et deux 11 BL figurant entre la 25e et la 127e place. En 1952, onze Citroën Traction (dont

trois Type 11) terminent l'épreuve, la mieux classée étant la 15 Six n° 8 de Lacerda et Azarujinha (13e). C'est au 23e Rallye de Monte-Carlo, disputé du 20 au 27

janvier 1953, que la Traction effectuera sa plus belle performance dans cette épreuve comptant pour le Championnat Européen de Grand Tourisme. Roger Marion et Jean

Charmasson (le père de la pilote Marie-Claude Beaumont) se classent à une incroyable troisième place au terme d'une lutte acharnée jusqu'au dernier virage au volant

de leur 15 Six n° 391. Cet exploit est retentissant, car la Traction est la première voiture française du classement général. Quelques jours plus tard, Citroën

expose fièrement la voiture dans le hall de son magasin de l'avenue des Champs-Elysée à Paris. Douze autres Traction sont à l'arrivée, dont quatre Type 11. Les deux

années qui suivent seront moins brillantes, avec une treizième place pour Marang et Celerier en 1954 et une

dixième pour Marang et Manoukian en 1955.

lacerda et Rugeroni se classent 43e en 1953 sur 15 Six

Les qualités routières intrinsèques de la Traction Citroën séduisent les concurrents qui l'engagent en Rallye et cette voiture sera peu modifiée mécaniquement. Les

préparations constatées consistent généralement en un rabotage de la culasse ou l'installation d'un cache-culbuteurs Speed, d'un carter d'huile à ailettes de 7 litres,

de deux carburateurs Zenith Stromberg plus performants et parfois d'une boîte de vitesses Cotal. La carrosserie est plus ou moins allégée, avec des modifications

fréquentes des ailes et de la calandre. Les roues d'origine sont souvent remplacées par des jantes en Alpax. Plusieurs éléments utiles en compétition sont également

ajoutés, comme un compte-tours, des phare antibrouillard à longue portée, un lave-glace ou des manomètres de température d'huile et d'eau.

Les Finlandais Karl Linqvist et Nils H. Flinch, sur 11 BL, se classent 218e en 1955

L'autre homme des records

François Lecot

En 1935, François Lecot, restaurateur à la Rochetaillée, décide de participer à une folle aventure.

A 57 ans, il a déjà à son actif plusieurs exploits d'endurance sur route ouverte, mais l'envie de battre de

nouveaux records est toujours présente. Aussi, le 22 juillet, il s'attaque au record de distance sur un an.

Au volant d'une Traction 11 AL, il parcourt tous les jours sans relâche, la route Paris-Lyon-Monaco.

Il réalise ainsi un parcours total de 400.000 km, soit une moyenne journalière de 100 km. Une incroyable performance

sur une route célèbre, la Nationale 7. Son raid qui débuta le 22 juillet

et s'acheva le 26 juillet 1936.

A droite, petit hommage sur le mur de l'hôtel restaurant de Paris à la Rochetaillée/Saône,

ancien restaurant de Lecot

11 AL Paris-Monte-Carlo François Lecot 1935

Eligor et Universal Hobbies

|

Afin d'éviter trop de monotonie, François Lecot fera une incursion sans le rallye Monte-Carlo en prenant

le départ du Portugal, puis en faisant une tournée des capitales européennes. Sa régularité s'avère tellement

exemplaire qu'il devient une référence horaire. A certains passages à niveau, s'il reste du temps, le préposé

attendra que la Traction soit passée avant de baisser la barrière.

15 Six

Grande routière, la 15 Six se fait vite une réputation en compétition, notamment grâce à ses exploits au monte-Carlo.

On la verra encore à la fin des années cinquante dans différents rallyes, et ce malgré l'arrivée de la DS 19. Certains amateurs

participeront encore à des rallyes. Cette 15 Six, par exemple, participa au Rallye de Sestrières en 1957. N'oublions pas que

la Traction remporta cette épreuve en 1953, pilotée par Siebert et Bolz.

15 Six 1951 Rallye de Sestrières 1957

Universal Hobbies

|

Le pilote lyonnais Peter Eppendhal démontra que la grosse berline Citroën, la Traction 15 Six, était encore capable

de remporter de beaux succès, même si cette dernière avait déjà mit fin à sa carrière commerciale. Engagée en "Série Spéciale",

la 15 Six d'Eppendhal (acquise en 54) fut préparée sans retenue. Toute la sellerie sera retirée, au profit de deux simples

sièges de 2 CV. Les glaces laissent place à de simples feuilles de plexiglas. Enfin, modernité, le capot moteur et la malle

bénéficient d'une nouvelle technologie, la résine stratifiée.

15 Six Rallye 1954 Lyon-Charbonnières 1957 P. Eppendhal/Perrier

Norev

|

Sans ses lourds pare-chocs, et avec un moteur revu et gonflé à souhait, ce qui étonna fortement d'ailleurs les connaisseurs de

la mécanique Citroën, Peter Eppendhal se distingua en 1956 avant de remporter, en 1957, le Lyon-Charbonnières, la Coupe de printemps

de Montlhéry, la Coupe de l'Agaci, les Coupes d'automne, tenant tête, dans ces épreuves, à des Alfa Romeo ou des Panhard Monopole.

En 1958, la Traction sera encore en piste, cette fois, entre les mains de François Dufaud, son nouveau propriétaire.

2 CV

Construite à l'unité entre 1951 et 1953, la barquette de Pierre Barbot est une extrapolation

de la 2 CV berline. Chaque élément de cet engin fut réalisé par l'ingénieur, ajusté, adapté ou refabriqué.

Seules les ailes sont d'origine. Avec ce véhicule profilé, Jean Vinatier va battre neuf records

internationaux au cours du mois de septembre 1953. Fabriquée à un seul exemplaire, la 2 CV Barbot

Spéciale à aujourd'hui disparu.

Celle présentée ici est la miniature de la réplique réalisée par Bruno Viet, sur un châssis de 2 CV de série et

avec des pièces prélevées sur une 2 CV de récupération.

Pierre Barbot, lui, avait raccourci le sien, l'obligeant à revoir toutes les pièces de carrosserie de la voiture.

Selon certaines rumeurs, la 2 CV Barbot originale pourrait dormir chez un riche collectionneur, ou entreposée

quelque part dans l'attente de revoir le jour. Au fil des années, cette idée devient de plus en plus improbable.

Mais la légende demeure.

2 CV Barbot Spéciale 1953 et 2 CV A Monte-Carlo 1954 de Jacques Duvey/Michel Bernier

Norev

|

Le Monte-Carlo est une épreuves très particulière, un rallye difficile dont la victoire est convoitée

par de nombreuses marques et de nombreux pilotes. En 1954, une 2 CV se présente au départ, une participation

qui prête à sourire quand on connaît les performances de la voiture. Pourtant, Michel Berbier et Jacques Duvey

sont plein d'espoirs et ne reculent devant rien. Relever ce défi est plutôt oser mais au final, la prestation

est plutôt satisfaisante. La 2 CV, au même titre que les plus sportives de l'époque, venait d'entrer dans

l'histoire du Monte-Carlo.

En prenant le départ d'Oslo, le 18 janvier 1954, les deux compères sont confiants, même si

la voiture n'a pas été révisé depuis son départ du Cap de Bonne Espérance, Duvey ayant choisit de partir

de cette ville pour rejoindre la capitale norvégienne. le 19 décembre 1953, ils étaient donc parti d'Afrique du Sud,

pour rejoindre Alger le 12 janvier, date ou un bateau les transporta jusqu'à Marseille. Restait encore 6 jours pour

traverser la France, rejoindre Amsterdam et Oslo. Ils parviennent à destination deux heures avant le départ.

Le Rallye fut pour eux une simple formalité, menant la course dans leur catégorie. Une panne de dynamo, à 300 km de Monaco

va malheureusement les bloquer durant 40 minutes, toute chance de se classer parmi les premiers s'envolent alors.

Ils terminent à la 323e place mais sont accueillis triomphalement. L'exploit sera cependant vite oublié, même si Citroën

prit le soin d'exposer la voiture sur les Champs-Elysées durant quelques semaines. Merci à Norev de nous rappeler

l'évènement au travers de cette miniature.

Baroudeuse

En 1952, avec une 2 CV à la préparation sommaire, Michel Bernier, directeur des ventes dans la concession Citroën

Luchard à Neuilly-sur-Seine, décide de partir à l'aventure avec son chirurgien, Jacques Huguier. Le but, faire un Paris-Paris

en contournant la Méditerranée, et en passant par Jerusalem et Tanger. Le périple durera 37 jours, la voiture roulera

13.588 km, en traversant des contrées parfois sensibles. Après avoir franchit une centaine de postes de douane, après 33 étapes

dont les principales sont inscrites sur les portières de la voiture, la 2 CV reliera Paris ou Citroën la récupèrera pour la démonter

et juger l'usure de chaque organe et en tirer, ainsi, tous les enseignements.

2 CV A Tour de Méditerranée 1952 de Bernier/Huguier et 2 CV AZ PO Paris Tokyo 1957 Jacques Cornet et Georges Kihm

Norev

|

Le 2 août 1956, Jacques Cornet et Georges Kihm prennent la route ver Tokyo à bord d'un 2 CV AZ PO (Préparation Outre-Mer).

Après les expéditions d'Henri Luchon aux Amériques en 1953 et en Afrique en 1654, les deux hommes entreprennent un nouveau

périple qui s'achèvera en 1957 à Paris, après 44.000 km. Ils traverseront la Syrie, l'Irak et son désert, l'Afghanistan,

le Pakistan, l'Inde, la Malaisie, le Siam, le Cambodge, le Viet-nam et enfin le Japon. Au Vietnam, c'est chez un agent Citroën

que la voiture sera révisée. Le retour se fera via la Turquie et la Grèce, mais la 2 CV souffre de mille maux qui nécessitent

de nombreuses interventions, parfois totalement artisanale.

Le 20 avril 1957, les deux hommes atteignent Paris. Ils recevront le premier Prix Citroën du Tour du monde.

Elle est désormais la propriété de l'Automobile club de l'Ouest.

La 2 CV nous surprendra toujours. En 1959, elle clôture avec succès son premier tour du monde. C'est d'ailleurs

la première voiture française à réaliser cet exploit. Partis en octobre 1958, Jean-Claude Bardot et Jacques Séguéla

accomplissent à bord un voyage de 400 jours à travers les cinq continents. Tout commença par une tentative de se faire offrir

un véhicule par Citroën, en vain. Ils achètent donc une 2 CV AZLP "PO", Préparation Outre-mer, qu'ils préparent avec

soin, sans oublier de créer un faux plancher pour accueillir 2 fusils et 2 pistolets au cas où. L'argent, lui, trouvera sa place

dans le volant creux.

2 CV AZLP "PO" Tour du Monde 1959 Jean-Claude Bardot et Jacques Séguéla

Norev

|

Le voyage débuta par la traversée du continent africain, de haut en bas, du Sahara algérien au Kalahari sud-africain. Ensuite,

direction le Brésil et Rio de Janeiro, L'Uruguay et Montevideo, La Patagonie et la traversée de la

Cordillère des Andes. Du Chili, ils

remontent ensuite vers l'Equateur, la Colombie et le Mexique, pour arriver aux Etats-Unis à New York. De là, ils filent vers Los Angeles,

voguent vers le Japon, Hong-Kong et Singapour. La deuche se joue de tous les terrains, et file sur la Thaïlande, le Pakistan et l'Inde.

C'est enfin la dernière partie du périple, celle qui remonte vers la France. Ils y parviendront le 12 novembre 1959.

La petite AZLP aura été fidèle tout au long d'un parcours de 100.000 km. Depuis, elle vit une retraite bien méritée. Après avoir été

rachetée par Citroën (qui supprimera la déco Dunlop de l'aile avant, Michelin oblige, ainsi que certains noms d'accessoiristes), la

2 CV sera acquise par le Musée Automobile de la Sarthe où elle est exposée avec de prestigieuses voitures de course, quel

honneur.

En 1961, Philippe Genty et Serge George décide de réaliser un film sur les marionnettes à travers le monde. Pour

financer leur voyage, ils envisagent de donner des représentations dans les villes traversées. La vedette du spectacle,

la marionnette Alexandre, donnera son nom à ce périple de quatre ans et long de 130.000 km. Pour le voyage, ils choisissent

une 2 CV AZL. En 1962, le départ est donné, direction l'Est. Le trajet traverse l'URSS, l'Iran, le Pakistan, le Japon,

ou la marionnettiste Michiko Tagawa intègrera l'expédition, l'Australie, le Pérou, la Bolivie, l'Equateur, le

Mexique et enfin les Etats-Unis. Si le périple a rencontré de multiples incidents, il s'achève en 1966 à Paris, après

568 représentations.

2 CV AZL Expédition Alexandre 1961 Philippe Genty et Serge George et 2 CV Rallye Paris Persépolis Paris 1971

Norev

|

En organisant le raid Paris-Persépolis-Paris, Citroën offre à 1.300 jeunes, venus de tous les horizons, d'entreprendre

une aventure extraordinaire de 13.800 kilomètres. Sur ce raid, aux côtés des 2 CV, on trouve également les versions fourgonnettes,

des Dyane et des Mehari... Ce raid est ouvert aux étudiants étrangers, c'est

ainsi qu'avec les équipages français, on trouve des Allemands, Belges, Danois,

Espagnols, Finlandais, Italiens, Néerlandais, Norvégiens, Portugais, Suédois,

Suisses et Yougoslaves.

2 CV AK 350 Paris-Kaboul 1970

Eligor

|

Après le succès du Paris-Kaboul, Citroën lance un nouveau raid. 100 jeunes participent alors à une nouvelle aventure

de 8.000 km à bord de 2 CV suréquipées. La Caravane est constituée de cinq groupes composés d'une 2 CV des organisateurs,

une 2 CV de journalistes (presse écrite ou radio) et de dix 2 CV de "jeunes pionniers". Un camion Berliet suit le groupe

pour transporter l'eau, le carburant et des pièces détachées. Chaque groupe porte le nom d'un couleur, violet, sable,

blanc, orange, et jaune.

La 2 CV n°1 ci-dessous est celle de Jacques Wolgensinger et Jean-Paul Cardinal, respectivement

directeur du service des Relations Publiques et responsable technique des Raids Citroën.

2 CV Rallye Afrique Abidjan-Tunis 1973 et 2 CV Sojasun Paris-Pekin 2007

Norev

|

La petite 2 CV Sojasun a parcouru, du 21 juillet au 31 août 2007, les routes d'Europe et d'Asie pour relier Paris à la Chine.

Elle est passée par la Turquie, l'Iran, l'Ouzbequistan. Un périple qui suit le route de la soie, une route historique.

Conservatoire Citroën

Rafistolages

Découverte dans un hangar, une AZU de 1959 va revivre sous le nom d'Evinrude, une renaissance due à Jean-François Gartin, dit

Jihef. Montée sur un châssis d'Acadiane, dotée d'un moteur de Visa, et adoptant un avant de 2 CV 6 anglaise, la deuche va

vivre une aventure incroyable, le voyage de noce de son nouveau propriétaire qui se fera, du 27 juillet au 28 août 1996

en Australie. Effectivement, Jihef va en profiter pour participer au raid Australia, long de 9.200 km, d'Alice Springs à Perth...

2 CV AZU 1959 Raid Australia 1996 Jean-François Gartin

Norev

|

2 CV 6 Club AZKA 1982 kaarpat' 2008 Eliane Chapellière

Norev

|

Avec sa Deuche 6 de 1982, acquise en 2001 Eliane Chapellière va parcourir des milliers de kilomètres, dans des voyages au long cours,

dans n'importe quelles conditions. Dès son achat, la voiture est soumise à une préparation spécifique pour le raid. L'Association N.O.R.E.V.,

dont le mari d'Eliane est membre et participe déjà à des raids, va permettre à cette passionnée de suivre les traces de son mari.

En 2001 toujours, la 2 CV passe avec succès kes contrôles techniques imposés par l'organisateur avant le départ d'un raid. Ce premier Raid accompli, Eliane

se prépare alors pour le suivant, l'Adriatic 2004, puis le Marocco 2006. Avec elle, elle entraîne Roselyne Trucas, qui a de son côté

deux longs raids à son actif. En 2008, c'est le Rallye Kaarpat' et là encore, la 2 CV 6 est aussi à l'aise

qu'un puissant 4x4. La deudeuche bleu lagune n° 35 d'Eliane est désormais connue et reconnue de tous.

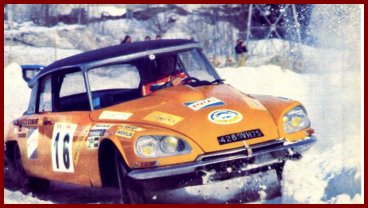

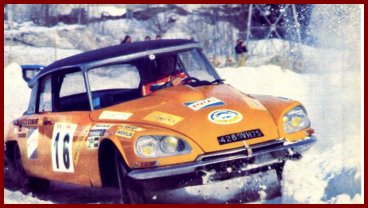

DS

Monte-Carlo

En 1959, la victoire de Paul Coltelloni marque la première victoire d'une voiture de la marque Citroën dans le Monte-Carlo.

Disposant d'une DS 19 personnelle, déjà modifiée pour participer à des rallyes, c'est toutefois avec l'ID 19 de sa femme

qu'il s'engagea dans l'épreuve, en catégorie "véhicules de série". Disputé entre le 18 et le 24 janvier, le Monte-Carlo

se joue sur 3.500 km. Dans l'épreuve de montagne, la neige et le verglas incitent les pilotes à chausser des pneus clous,

que Paul Coltelloni effectue facilement et rapidement grâce au système hydropneumatique de la suspension de la DS. Malgré

2 pénalités avant le départ de la dernière épreuve, Coltelloni arrive sans savoir sa place au général. A l'issue des comptes

finals, il est, à sa grande surprise, déclaré vainqueur.

ID 19 Rallye Monte-Carlo 1959 - 1ère - Coltelloni/Alexandre/Desrosiers

Ixo

|

En 1966, la DS 21 succède à la DS 19. Avec 109 ch, les performances sont améliorées et la DS, malgré ses dix ans d'âge, reste en avance sur ses rivales.

Cette année-là, lors du Monte-Carlo, la DS ne se classa pas en tête de l'épreuve mais une

réclamation du directeur sportif de Citroën allait bouleverser le classement à l'arrivée. Portant réclamation contre

les voitures de tête, les Mini et la Ford Lotus, prétextant que les phares avant situés devant le radiateur et

que les antibrouillards à halogène à filament simple n'étaient pas réglementaires, Citroën obtint gain de cause.

Les Mini et la Ford disqualifiées, la DS fut déclarée victorieuse. Pauli Toivonen et Ensio Mikander renieront

cette victoire et Pauli refusera ensuite de courir avec des voitures de la marque.

DS 21 Monte-Carlo 1966 - P. Toivonen/E. Mikander

Universal Hobbies

|

Tour de Corse

DS 19 Tour de Corse 1963

Norev

|

Londres-Sydney

Le 24 novembre 1968, à 15 heures, les inscrits du Londres-Sydney prennent le

départ d'une grande aventure qui les mènera à l'autre bout du monde, en passant

par l'Europe, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, avant de

traverser l'Australie. Bianchi et Ogier, sur Citroën DS, débarquent en Australie

en bonne position, deuxième de l'épreuve. Il se retrouvent vite en tête, suivie

par une autre DS 21, celle de Neyret et Terra. La troisième, celle de Vanson, a

été contrainte à l'abandon après une casse moteur.

DS 21 Rallye Londres-Sydney 1968 Bianchi et Ogier

Ixo

|

La DS 21 de Bianchi et Ogier mène la course et est virtuellement victorieuse au départ de la dernière

étape de la course. Malheureusement, à 160 kilomètres de l'arrivée, une Mini Riley venu de nulle part, conduite par deux

australiens, arrivent à contresens. L'accident sera inévitable, Bianchi est blessé au visage et aux jambes, les deux

pilotes en état de choc. Il ne pourront défendre leur place et doivent renoncer à la victoire tant méritée. La DS

de Neyret et Terra terminera à la 8e place du classement général, la victoire revenant à une Hillman Hunter

pilotée par Cawan.

La victoire de Cawan fut légèrement entachée par une soudaine polémique. En effet, la Mini Ryley qui percuta

la DS est une voiture du Groupe British Leyland, comme la Hillman Hunter de Cawan. De nombreux observateurs

insinueront que l'accident n'était pas innocent, arguant qu'il était surprenant de voir surgir une automobile

de nulle part sur un parcours normalement balisé et inaccessible à toute circulation. Citroën n'entra pas

dans cette polémique mais on ne pourra pas s'empêcher d'avoir un certain doute, surtout dans un pays très

"british".

DS Neyret

DS 21 Prototype Bob Neyret 1969

Ixo

|

Après avoir piloté des DS de série pour le service compétition de Citroën, durant plusieurs années, et dans le monde entier, Robert Neyret, alias "Bob", va se

décider à de construire sa propre DS. Comme André Ricou de Chambéry, Robert Neyret est originaire des Alpes, plus précisément de Grenoble. Ricou, depuis 1957, aligne

des DS modifiées dans différentes épreuves, une barquette d'abord, puis des DS 19 à empattement court qui furent commercialisées sous le nom de Coupé Ricou. Neyret

suit de près le travail de Ricou, au point de la contacter et de s'associer avec son mécanicien, Flandrin. Dès 1968, Neyret met au point une DS 21 Coupé à

empattement court dont le moteur est boosté par un compresseur Bertin.

Cette DS 21 est un prototype très caractéristique d'une recherche aérodynamique, plus poussée encore que pour la DS Berline d'origine. Taillée pour la route, elle

fut développée avec le concours de Ricou. Transformée en coupé deux portes sur châssis court, tout en alu, la DS est légère mais dispose d'une mécanique affûtée.

Bob Neyret engagera son proto dans de nombreuses épreuves, courses de côtes, rallyes nationaux ou sur des circuits comme à Magny-Cours.

Endommagée lors de la Coupe des Alpes de 1968, suite à un accident avec une voiture de postier, Citroën s'engage à prendre la voiture dans ses ateliers pour la

réparer. Citroën, pourtant, était auparavant réticent à voir ce coupé (le premier à partir d'une 21) venir concurrencer sa berline. Citroën copiera ensuite la

formule pour son prototype inscrit au Rallye du Portugal en 1969.

Il est vrai que le "monstre" de Neyret n'est pas du goût de la marque aux chevrons. On la trouve laide et peu valorisante pour l'image de marque de l'impériale

DS 21. Est-ce une cause au fait que la voiture de Neyret restera une bonne année dans les ateliers ? En tout cas, lors de sa sortie, le service Compétition de la

marque sortira à son tour des DS Raccourcies. La première sera celle du rallye du Maroc, puis les deux suivantes sont les prototypes du Portugal et du Bandama 1971

et 1972. La ressemblance est frappante.

Après le Neige et Glace de 1961 avec une DS 19, après le Monte-Carlo 1966 avec une DS 21, Bob Neyret connaît bien les DS. Il termina le Rallye Neige et Glace de

1967 à la 4e place, puis 8e du Tour de Corse. Ces résultats sont sans doute pour quelque chose dans la position de la marque Citroën envers le Coupé. La firme

admet rapidement que le châssis raccourci est une voie à ne pas négliger. C'est pourquoi Citroën participa à l'élaboration du proto de 1969 et l'inscrit

au Rallye du Maroc. Une bonne idée puisque Bob Neyret et Jacques Terramorsi remportent l'épreuve. Pour ce rallye, la voiture est inscrite sous le numéro 14 et

est immatriculée 9668 TM 75.

DS 21 Rallye du Maroc 1969 Neyret/Terramorsi

Universal Hobbies

|

Le Proto Neyret connaîtra différentes physionomies, et d'autres moutures verront le jour pour participer à d'autres épreuves. Quant au premier coupé Neyret,

qui adoptait au départ un museau carrossé d'un bec en forme de prise d'air aérodynamique, il fut recarrossé après son accident et retrouva une physionomie plus

classique constituée d'un capot et d'un pare-chocs avant de série, lesquels sont enlevés à leur tour afin de créer une entrée d'air supplémentaire à ce niveau.

On le verra dans la Coupe des Alpes de 1970, et dans le Rallye du Maroc en 1970 sue remporte Neyret. Le Proto sera ensuite vendu aux frères Philippe et Dominique

Wambergue. On la retrouvera donc dans de nombreuses épreuves. Après une nouvelle vente, on perdra la trace de la voiture.

DS Assistance

Quand on parle de rallye, on pense de suite aux voitures préparées pour ce type de compétition. Cependant,

on oublie souvent de parler des véhicules qui accompagnent les équipages sur tous les circuits du monde.

Cette assistance, pièce indispensable à une infrastructure de plus en plus importante, est souvent composée

de camions divers. Chez Citroën, des breaks ID assurèrent ce rôle, fort bien d'ailleurs.

C'est avec l'East African Rallye 1965 que l'assistance prend sa consistance. Cette assistance va permettre

aux pilotes et aux mécaniciens d'avoir à porter de main des pièces détachées pour se dépanner dans des pays ou

ces dernières sont quasiment introuvables.

Pour le Londres-Sydney de 1968, une course de 16.000 km, les Citroën du team, des berlines, subissent une préparation approfondie.

Ce team dispose en plus de break d'assistance, des véhicules également très préparés. Véritable sportives, véritables

ateliers ambulants, cette assistance permettra de suivre au plus près les voitures en course, contrairement aux camions,

plus lourds donc plus lents. Bêtes de somme mais chevaux fringants, elles embarquent un conducteur et un assistant, divers

outillages et une cantine de pièces détachées. Sur le toit, une galerie renforcée reçoit quatre roues et des bras

télescopiques articulés terminés de phares permettant d'envisager une réparation nocturne.

ID 21 Break Assistance 1970

Norev

|

Les ID 20 et 21 furent cependant confrontées aux mêmes difficultés que les concurrents, en plus de devoir souvent "faire les courses", comme

le ravitaillement en essence, tout en étant revenues à temps quand on avait besoin d'elles. Elles assureront l'assistance

jusqu'en 1973, au Maroc.

Rallye du Portugal

Après les bons résultats obtenus en 1971, et la 2e place en catégorie au Tour du Portugal, la DS revient dans ce rallye

en 1972 avec, comme équipage, Francisco Romaozinho et José Moreira Bernardo. La DS Prototype porte cette fois le n° 77. La voiture a subit un

léger lifting et reçoit des élargisseurs d'ailes à l'avant permettant le monte des nouveaux roues Michelin RR en résine,

préparées pour la SM. Plus difficile que l'année précédente, l'épreuve est fatale pour de nombreux concurrents,

mais la DS se joue des embûches et termine en tête de sa catégorie. On retrouvera la DS dans d'autres épreuves régionales

françaises, comme dans le critérium des Cévennes, pilotée par Trautmann.

DS 21 Rallye Tap 1972 Tour du Portugal F. Romaozhino/J.M. Bernardo

Universal Hobbies

|

Rallye du Maroc

Le Rallye du Maroc, qui de déroule sur 4 jours, est vraiment difficile. Epuisant aussi bien

pour les hommes que pour les mécaniques, le parcours de 1.210 kilomètres est divisé en quatre étapes

de piste incluant 11 spéciales. Quatre DS 23, qui succèdent au DS 21,

sont engagées par l'équipe Citroën dirigée par Marlène Cotton pour l'édition 1973. Deux voitures, pilotée par Ponnelle/de Serpos

et les autrichiens Bochnicek/Kernmayer sont inscrites en Groupe I, les deux autres inscrites en Groupe II

et pilotées par Neyret/Terramorsi et Plassard/Deschaseaux.

DS 23 Rallye du Maroc 1973 R. Ponnelle/R. de Serpos

Universal Hobbies

|

Si les pilotes ne parviennent pas à remporter l'épreuve au général, les quatre voitures à l'arrivée permettent toutefois à Citroën

d'enlever, pour la quatrième fois, la coupe des constructeurs (1969, 1970, 1971 et 1973).

NB : Au Rallye du Maroc de 1973, Citroën engagea deux GS pour test, une dans chaque groupe.

Programme "S"

Le programme "S" touche à sa fin chez Citroën. Ce programme d'une DS de Sport aboutit à un prototype de compétition qui

cache, sous sa robe, une véritable structure de SM.

DS Prototype Sport 1972 Ronde Hivernale de Chamonix Björn Waldegard

Universal Hobbies

|

Remis au Service compétition en 1972, le prototype Coupé DS est

préparé pour affronter la compétition. Sous le capot, un moteur V 6 de 250 ch. doté de trois carburateurs verticaux, ce

qui explique le bossage du capot. En mars, elle est au départ de la Ronde de Chamonix, pilotée par Björn Waldegaard.

Malgré un peu déjanté, Waldegaard, malgré sa science de la course, croit l'épreuve perdue et s'arrête. Marlène Cotton,

directrice du service compétition, lui fait alors digne de mettre la DS en position haute et de continuer la course.

Grâce au miracle de l'hydraulique, il finira l'épreuve sur trois roues, parvenant à se classer à la seconde place.

La DS Prototype fait aujourd'hui partie du Patrimoine Citroën. Restaurée en 2005, elle sera exposée à la

Cité des Sciences de la Villette pour les 0 ans de la DS.

MEP

A la fin des années soixante, la compétition est un secteur ou les constructeurs s'impliquent pour

promouvoir leurs voitures. Les pilotes, cependant, sont peu nombreux. Pour la promotion de jeunes pilotes,

certains vont concevoir des véhicules de compétition pour lancer leur propre formule.

MEP X27 1971

Universal Hobbies

|

Citroën, par l'intermédiaire

de Maurice Emile Pezous, concessionnaire à Albi, va se retrouver impliquer de belle manière. Pezous concevra une monoplace,

simple, peu coûteuse. Sa conception débutera en 1965 sous le code MEP X1. Cette première monoplace sera

dotée d'un moteur de Panhard 24 CT, avant de recevoir un moteur de GS. Entre temps, la voiture a évoluée en

X2, pour devenir X27. 50 monoplaces seront construites et confiées à de jeunes pilotes dans 34 compétitions

créées pour l'occasion, en Formule bleue.

Photo de droite, Conservatoire Citroën

SM

Conservatoire Citroën

C'est dans le plus grand secret que fut étudié la "Super DS". En 1968, Citroën signe un accord avec

Maserati, ce dernier devant

fournir à la marque française un moteur puissant et moderne destiné au futur coupé de Grand Tourisme que sera la SM.

Présentée en mars 1970, la nouvelle fait sensation, soulève l'enthousiasme. Malheureusement, la crise vient frapper l'Europe

et les ventes de la belle s'écroulent en 1974. Les dernières SM seront produites en 1975. Entre-temps, la SM aura dévoilée d'autres

qualités que celle démontrées sur route. En avril 1971, le service Compétition Citroën dirigé par René Cotton engage la

voiture en rallye.

Deux SM sont donc au départ du Rallye dy Maroc, prenant ainsi la relève des DS. Le rallye est difficile et seules 9 voitures

sur 59 parviendront à l'arrivée. La SM de Deschazeaux remporte la première place assortie de la Coupe des Constructeurs.

Un beau succès qui va encourager les responsables techniques à améliorer le comportement routier de la SM. Ainsi naîtront

les prototypes engagés en Groupe V dans diverses épreuves au cours de la saison 1972. Björn Waldegard se classera 3e au

Rallye TAP du Portugal. Les SM brilleront encore au Maroc ou au Bandama. Le Rallye de Côte d'Ivoire en 1973 sera

la dernière participation d'une SM officielle, Guy Verrier sera son pilote.

SM Proto Rallye Bandama 1973 G.Verrier/G. Umbricht et SM Le Mans 1972 Guy Verrier/Gérard Foucault

Ixo et Solido

|

Après ses succès en Afrique, et un échec à Spa Francorchamps, Guy Verrier décide de participer aux 24 Heures du Mans.

Avec le soutien de Total, mais sans l'aval du service Compétition de Citroën qui avance qu'une tentative trop aventureuse

peut nuire à l'image de la voiture, il réussit toutefois à obtenir l'accord de la direction générale pour le prêt

d'une SM. Informé, le Service Compétition fera pression et la direction reviendra sur sa décision.

Mais Guy Verrier n'est pas homme à baisser les bras et, soutenu cette fois par Yacco, il poursuit son projet.

Pour ce

faire, achète une SM qui est inscrite par l'AGACI, dont il est le président, en catégorie "Tourisme Spéciale".

Malgré la préparation spécifique, la SM ne pourra pas se qualifier, il lui manquera un peu moins de 10 km/h lors des

qualifications pour être alignée sur la grille de départ.

SM Londres-Sydney Marathon 2000 - Rétromobile 2007

GS

Citroën revient, après les DS, dans le Monte-Carlo. Modestement développé pour la compétition, la GS va créer

la surprise, en terminant troisième du rallye dans la catégorie Groupe 2.

Pilotée par Claude Laurent, secondé par Jacques Marché, la GS se retrouve donc

engagée dans la folle aventure du Monte-Carlo.

Issue de la berline de série présentée en 1970, la version rallye débuta dans la Ronde hivernale de Chamonix en 1972.

Laurent, qui débuta sur 2 CV, fut l'un des principaux pilotes de la GS. Après Chamonix, on retrouva la GS au rallye du Maroc,

au Safari de Nouvelle-Calédonie et au Bandama en 1973 ou Laurent fut victime d'un accident. Après une escapade chez Daf, il revient chez

Citroën en 1974, année ou la marque prépare la GS pour le Monte-Carlo.

GS Monte-Carlo 1975 Claude Laurent/Jacques Marché

Ixo

|

En 1975, personne n'aurait parié alors sur la performance de la

voiture qui, au grand étonnement des pronostiqueurs, se classa troisième de l'épreuve en Groupe 2, à la treizième

place du classement général.

On retrouva encore la GS sur les rallyes en 1975 et 1976 mais la marque délaissa

la petite berline pour une autre star, la CX.

Visa Trophée et Visa Chrono

Au début des années 80, Citroën s'adresse à une clientèle plutôt paisible et âgée avec ses modèles de milieu de gamme, tout en cherchant par ailleurs à séduire

un public jeune avec ses petits modèles. Dans le but de conquérir ce dernier secteur du marché, l'ex-pilote et patron du secteur sportif de Citroën, Guy Verrier,

estima que la participation de la marque à des compétitions sportives était cruciale pour stimuler les ventes. De fait, cette stratégie marketing avait déjà donné

d'excellents résultats dans les décennies passées, lorsque la marque au double chevron remporta des victoires majeures, notamment et par deux fois au Rallye

Monte-Carlo (1959 et 1966) avec ses DS. De tels lauriers contribuèrent grandement à populariser la marque et en fin de compte à accroître les ventes.

En octobre 1978, la petite Citroën Visa fait son apparition sur le marché, une voiture appelée à un beau succès commercial. Elle est d'abord proposée en deux

modestes motorisations, un bicylindre à plat développant 36 ch. dérivé de celui des 2 CV, et un quatre cylindres en ligne de 1.124 cm3 développant 57 ch. Dans

les années suivantes, elle va recevoir des motorisations plus vigoureuses. C'est ainsi qu'elle bénéficia d'un moteur de 1.216 cm3 délivrant 64 ch. en 1981. Citroën,

qui souhaite teinter d'une touche sportive ses véhicules économiques, jugea qu'une bonne manière d'y parvenir serait d'organiser des coupes monomarques.

Si dans sa version commerciale la Visa est une petite voiture économique, la version développée pour les sportifs est tout à fait surprenante. Après le premier

restylage opéré en 1981, marquant le lancement de la Visa II, le constructeur annonce la naissance du Trophée Visa. Ce Championnat monomarque allait voir

s'affronter une variante sportive de la Visa, au volant de laquelle de nombreux pilotes amateurs allaient s'illustrer, certains trouvant même là un tremplin vers une

carrière professionnelle. Le Modèle Trophée, homologuée en Groupe 5, possédait des gènes de voiture de Groupe B. Afin de capitaliser sur l'image sportive obtenue

avec la Trophée, à une époque ou la mode est aux petites GTi, Citroën lance en mars 1982 la Visa Chrono, authentique GT de poche construite en série limitée à 1.000

exemplaires. Le moteur de 1.360 cm3 dont le bloc XYR provenait des Peugeot 104 ZS 2, était alimenté par deux carburateurs double corps Weber.

La Visa Chrono, dotée d'une déco et d'un équipement de style "rallye" sera montée par la carrosserie Heuliez.

Visa Chrono 1982

Universal Hobbies

|

Le projet du Trophée Visa arrive à son aboutissement avec la nomination du pilote de l'écurie officielle de la marque Citroën Total en 1982. Sur 800 demandes, 10

furent acceptées, et au final, c'est Christian Rio qui remporta le trophée et le volant de la Visa pour la saison 82. Percevant tout le potentiel de la Visa Trophée,

Verrier fait également développer une variante 4x4, véritable prototype destiné à servir de "moule" pour une voiture de Groupe B de petite cylindrée. En cours de

saison, le directeur des activités sportives de Citroën engage Philippe Wambergue comme pilote et fait construire son prototype.

Visa 1000 Pistes

Avec le prototype de Verrier, Philippe Wambergue et son coéquipier Vincent Laverne remportent la victoire en catégorie lors du rallye des 1.000 Pistes en 1983.

Cette réussite incite les dirigeants de la marque à accepter la production d'une série spéciale de 200 unités, nécessaire pour l'homologation de la nouvelle Visa en

Groupe B. Citroën est alors disposé à faire une incursion dans le Championnat de monde. Verrier et Citroën lancent alors un appel d'offre auprès de divers

préparateurs, lesquels devant proposer leurs propres solutions pour que le nouveau véhicule fût adapté tant à la compétition qu'à une production commerciale. Le

meilleur projet fut celui de Denis Mathiot. Heuliez se chargea d'assembler les 200 voitures en vue de l'homologation par la FIA (180 pour la version "cliente", apte

à circuler quotidiennement sur les routes, et 20 pour al version "Evolution" destinée exclusivement aux rallyes et montées par Mathiot Compétitions. En référence à

la victoire du prototype Visa 4x4 au rallye des 1000 Pistes, le modèle prit le nom de la célèbre épreuve.

Visa 1000 Pistes 1983

Universal Hobbies

|

La FIA homologua la "1000 Pistes" en avril 1984. Sur la plate-forme partagée par la Visa avec la Peugeot 104, on a adapté une transmission qui achemine le couple

moteur aux roues arrière, tout en conservant le moteur en position transversale à l'avant. La 1000 Pistes constitue le premier véhicule français de compétition à

être commercialisé en tant que traction intégrale. Les 1000 Pistes "client", assemblées à partir d'une structure de Visa "Tonic", étaient animée par un moteur de

1.360 cm3 délivrant 112 ch., puissance qui garantissait la longévité de la mécanique. Les 20 exemplaires "Evolution" sont pourvus d'un moteur alu de 1.434 cm3, gavé

par deux carburateurs Weber 45 DCOE, doté d'une culasse et d'un arbre à cames spéciaux. Ce moteur développe 143 ch. à 7.200 tr/mn. Par suite d'un allégement de la

structure du véhicule, la voiture ne pèse que 770 kg. LA géométrie de suspension d'origine est conservée à l'avant (indépendante, de type McPherson) mais, à l'arrière,

pour accueillir la nouvelle transmission et monter un différentiel autobloquant à 20 %, il fut nécessaire de modifier le shéma pour adopter un système à bras tirés,

avec des ressorts et des amortisseurs spéciaux.

Après une belle saison 1984 en Groupe B, la Visa Mille Pistes entre en scène en 1985 avec une participation, la première, au Rallye de Monte-Carlo. Cette année là,

on retrouve Jean-Claude Andruet à son volant, accompagné de sa fidèle épouse "Biche". Malgré son moteur atmosphérique, la Visa fait une belle impression,

parvenant à prendre la huitième place au général, la seconde en catégorie, derrière la Renault 5 Turbo de Dany Snobeck.

Visa 1000 Pistes Monte-Carlo 1985 - 8e - Jean-Claude Andruet/"Biche"

Ixo

|

Partis également de Paris, Maurice Chomat, l'autre pilote officiel de Citroën, termina en dixième position au général. Christian Dorche termina onzième, et Philippe

Wambergue fut contraint à l'abandon à la suite d'un accident.

Avant 1987, date de la participation de Jean-Pierre Balle et Marie-Christine Lallement au Monte-Carlo à bord de la Visa 1000 Pistes, le modèle donna déjà bien des

satisfactions à la marque aux chevrons. On peut citer la 8e place au Paris-Dakar de 1984 avec Marc Lacaze, et la 8e place de Jean-Claude Andruet au Monte-Carlo 1985.

En 1987, Ballet est déjà un vétéran du Rallye Monte-Carlo, ayant déjà participé à 7 occasions cette épreuve monégasque. Il abandonna la Peugeot 205 GTi pour prendre

en 1987 le volant d'une Visa 1000 Pistes dans sa version privée, louée à l'atelier Solution F d'Eric Chantriaux. Sans connaître la voiture, Ballet affronte de véritables

spécialistes de la 1.000 Pistes, tels que Christian Dorche, Carole Vergnaud et Francis Bondil. Le passage de la traction avant à la transmission intégrale de la Visa la

favorisait sur un revêtement qui lors de cette édition était fort enneigé. Ballet s'y surpassa. Leader des voitures de Groupe B, derrière celles du Groupe A officielles,

avant l'étape finale, Ballet voit sa route se dégager lorsque Dorche commet une erreur dans le choix de ses pneumatiques pour le secteur de La Couillole, dans cette

dernière étape. Plus remarquable, il décroche la 6e position au général, devant Dorche (pilote officiel Citroën) et devant un Jean Ragnotti qui courait avec une

Renault 11 Turbo nettement plus puissante.

Visa 1000 Pistes Monte-Carlo 1987 - 8e et 1er Groupe B - Jean-Pierre Ballet/Marie-Christine Lallement

Ixo

|

BX

En 1985, les ingénieurs de la marque se concentrent sur la BX, une voiture plus puissante et plus complexe qui court

en Championnat du monde en Groupe B dans sa version 4x4.

Si la Visa débuta l'année au Monte-Carlo, la BX 4 TC commença

sa carrière en fin d'année. C'est donc en 1986 qu'elle effectua sa première véritable saison. Une série commerciale fut

produite, à 200 exemplaires "Client" avec moteur de 200 Ch.. Une autre série de 20, les BX 4TC "Evolution" avec moteur

de 360 Ch. fut également produite. Cette dernière ne sera utilisable uniquement en compétition en groupe B.

Cinq mois après la première participation de la BX 4 TC aux rallyes, Citroën décida de la retirer de la compétition.

Sur les 200 exemplaires clients, seules 86 trouveront acquéreurs, les autres seront détruites sous contrôle d'huissier.

BX 4 TC 1986

Universal Hobbies

|

CX

Après les DS, le nouveau vaisseau amiral de la gamme Citroën va remporter, dans les années 70 et 80, de nombreuses victoires dans

les rallyes africains aux étapes longues et difficiles. Dans sa version 2.2 litres diesel, la CX s'illustra même au Monte-Carlo 1978,

dans les mains expertes de Christine Dacremont. Si elle ne termine que 68e au classement général, Christine se classe seconde dans la

catégorie Diesel. La voiture fut préparée par Robert Neyret, comme les deux autres CX engagées et pilotées par deux autres équipage

féminin, Marianne Hoepfner associée à Marie-Hélène Fouquet, et Marketta Oksala associée à Pirjo Pynnä. Christine, de son côté, était

accompagnée de "Ganaelle".

CX 2200 D Monte-Carlo 1978 C. Dacremont/"Ganaelle"

Ixo

|

En 1981, il était encore possible de se lancer dans l'aventure du Dakar avec une voiture quasiment de série. C'est ce qu'a fait

Jacky Ickx, pilote belge à la renommée internationale. Avec son copilote, l'acteur Claude Brasseur, il va surprendre par sa facilité

à se tirer de tous les pièges de l'épreuve, avec une voiture qui ne paraissait pas spécialement taillée pour l'Afrique.

Malgré des petits problèmes de suspensions au cours de la deuxième moitié du rallye, il parvient à tenir sa position en tête de l'épreuve.

Malheureusement, à quelques jours de but, un tonneau spectaculaire mettra fin à ce qui aurait pu être ce qu'on appelle... une

victoire.

CX 2400 GTI Rallye Dakar 1981 J. Ickx/C. Brasseur et CX 2400 GTI Rallye Dakar 1981 J.P. Luc/P. Alessandrini

Norev

|

Autre CX engagée sur le Dakar 1981, la n° 126 de Jean-Paul Luc et Philippe Alessandrini sera la seule des 4 voitures engagées à terminer

le raid. Cet exploit est à noter dans les annales du rallye puisque la voiture

n'a rien de différent d'une version de route et ne possède même pas de quatre

roues motrices. Une kyrielle de détails permet toutefois de s'adapter au raid,

comme le pare-buffle pour éviter toute mauvaise rencontre, un coffre caréné sur

le pavillon de la voiture permettant la fixation de quatre plaques de

désensablage en résine renforcée, robustes et légères.

ZX

ZX 16V - Rallye de Rouergue 1994 - Bernard Beguin/Jean-Paul Chiaroni

Ixo

|

C'est au mois de juillet que se court le Rallye de Rouergue, manche du Championnat de France des Rallyes 1994.

Cette épreuve marque la mi-saison et le plateau est bien garni avec 126 participants. Cette année là, la Citroën

ZX, des 2 litres/2 roues motrices préparées pour le nouveau championnat pour cette catégorie, fait sa première apparition, comme d'ailleurs

la Peugeot 306 16S. Elles devront se battre contre les Clio Williams. En face des françaises, les Ford Escort Cosworth et RS2000 et la BMW M3.

A la fin du week-end, la Ford Escort Coswort remporte le Rouergue, suivie par une autre ford et deux Renault Clio Williams. La Citroën ZX

termine à la 8e place alors que la Peugeot n'est pas dans le Top 10. Jusqu'en fin de saison, les ZX évolueront et laisse croire à un

avenir prometteur en 1995. Malheureusement, la carrière de la voiture s'arrêtera à la fin de l'année 1994.

En 1991, Citroën n'est pas une marque inconnue dans le Dakar, des voitures "semi-privées",

comme la CX, avaient déjà participer à ce raid. Malheureusement, la marque ne

connut pas la victoire dans cette épreuve. Cela ne va pas durer. Peugeot

arrêtant sa participation en rallye-raid, après les victoires des 205 et 405 T16, la marque aux chevrons vient prendre la

place vacante avec un nouveau monstre, la ZX Rallye-Raid. Dès sa première participation, elle va s'imposer avec panache,

l'équipage composé de Vatanen et Berglund battant les Mitsubishi, dont le Pajero d'Eriksson.

ZX Rallye Raid - 1re Dakar 1991 - Ari Vatanen/Bruno Berglund

Norev

|

A signaler que sous le capot

de cette ZX, se cache les organes techniques provenant en grande majorité de la 405

T16. Signalons également que la voiture de série n'est pas encore commercialisée et que

cette victoire est une fameuse publicité pour la future voiture de série.

Après la 205 T16 et ses multiples victoires, Peugeot se retire en

1990 pour se consacrer à l'Endurance et aux 24 Heures du Mans. PSA reste

toutefois dans la course avec les Citroën. Pilotée par de grands pilotes,

comme Vatanen, Ickx, Waldegaard, Lartigue ou Auriol, la ZX évoluera chaque année,

se démarquant largement de la ZX de série. Carrosserie en Kevlar, débattement

des roues spécifique, afin d'avaler les bosses et d'assurer le survol des sols

les plus accidentés, avec deux amortisseurs sur chaque roue avant, trois à

l'arrière. La carrosserie est conçue de façon à absorber les chocs et les

aspérités du terrain à n'importe quelle vitesse.

ZX Rallye Raid 1992 et ZX Rallye Raid 1e Dakar 1994 Pierre Lartigue/Michel Perrin

Universal Hobbies et Norev

|

Pour tout dire, Citroën ne devait pas participer au Dakar de 1994. Ce n'est qu'au dernier moment que

Citroën se décida à envoyer une équipe sur cette épreuve. Au départ, le Dakar n'étant pas inscrit comme épreuve

de la Coupe du Monde des rallyes-raids, Citroën boycotta la course mais l'impact médiatique de l'épreuve

fit changer la direction de Citroën Sport? Deux ZX sont donc au départ, celle de Hubert Auriol et de Pierre Lartigue.

Ces deux pilotes n'auront pas fait le voyage pour rien car il remporteront l'épreuve, Lartigue en vainqueur,

Auriol en second. L'épreuve est cependant encore une fois entaché par un scandale, celui de l'élimination des

Mitsubishi.

Mitsubishi ou Citroën ? Polémique sur une étape

Dans la 11e étape, l'erg Azetal est un obstacle redoutable ou les voitures vont s'embourber, le sable

empêchant toute progression. Seules les Mitsubishi parviendront à le franchir, les autres concurrents faisant

demi-tour pour contourner l'obstacle. Pendant que les Mitsubishi se battent pour vaincre les dunes, les autres concurrents

parviennent à l'arrivée, et le classement est arrêté au kilomètre 246. Les Citroën sont donc déclarées victorieuses de l'étape.

Arrivées au terme de leur périple, avec 36 heures de retard, Saby et Jean-Pierre Fontenay sont persuadés d'avoir

remporté l'étape, et le Dakar, étant les seuls à avoir rejoint le dernier point de contrôle. Malheureusement pour les Mitsubishi,

les organisateurs appliqueront le règlement et resteront sur leur décision. En accord avec le Japon, la marque retira

ses voitures de la course.

Conservatoire Citroën

En 1995, Jean-Claude Vaucard, Directeur technique de Citroën Sport, finalise la version Evolution 3.

Avec son moteur qui développe 330 chevaux, la ZX sera intouchable. Malgré quelques petits soucis de fiabilité, Pierre

Lartigue et Michel Périn dompteront la bête et remporteront la victoire au Dakar, devant trois Mitsubishi. Plus malheureux, Ari Vatanen,

troisième pilote après Salonen, sera victime de divers incidents dont un spectaculaire tonneau au cours de la 13e étape.

Salonen terminera 5e, victime lui aussi d'un coup dur lors de la 6e étape qui lui fera perdre 5 heures dans l'étape suivante,

faute de pouvoir réparer sa voiture. Enfin, le quatrième pilote, l'espagnol Salvadore Servia, termine 15e.

ZX Rallye Raid 1e Dakar 1995 Pierre Lartigue/Michel Perrin et ZX Rallye Raid 1e Dakar 1996 Pierre Lartigue/Michel Perrin

Norev

|

Après trois victoires, en 1991, 94 et 95, Citroën revient une nouvelle fois au

Dakar avec la cinquième évolution de sa ZX Rallye-Raid, la dernière aussi. Avec

elle, Lartigue et Perrin remporte l'épreuve. Quatre Citroën se classent dans les

5 premiers, Mitsubishi parvenant toutefois à se classer troisième. Une victoire

qui s'ajoute aux palmarès de cette voiture au succès sans précédents, 36

victoires sur 42 participations au Championnat du monde, et cinq titres mondiaux

en sept saisons. Au Dakar, s'ajoute les victoires au Rallye des Pharaons 1991,

Rallye de Tunisie en 1992, Rallye Paris-Moscou-Paris en 1992, etc.

Trop performante, la concurrence va oeuvré pour faire retirer ce "monstre de la compétition"... En 1997, les instances

sportives tranchent. La voitures est interdite de compétition, et sa carrière prend fin. Suite à cette décision,

Citroën se tournera vers une autre discipline, avec autant de succès, le Championnat du monde des Rallyes.

Saxo

C’est avec une Citroën Saxo Kit-Car que Sébastien Loeb

remporta, au Val d’Agout en 1998, son premier rallye. Avec Daniel Elena, il

remporta ensuite de nombreuses courses lui permettant de se faire un nom. On se

souviendra également qu’il a remporté, en 1999, sa première formule de Promotion Citroën. Il deviendra ensuite Champion

du monde Junior en 2001. Entre temps, il entama le Championnat WRC lors du

Rallye de Catalunya, en 1999, qui se termina d’ailleurs par un abandon. Sa

deuxième course fut le Tour de Corse, ou il termina à la 19e place. Des débuts

difficiles qui ne seront pas vains puisque l’Alsacien ne tardera pas à se

mettre en valeur. Côté Citroën, cette année-là, c’est une Xsara qui remporta le

Tour de corse, celle de Bugalski et Chiaroni.

Saxo Kit Car Tour de Corse 1999 et Rallye des Vins-Macon 1999 S. Loeb/D. Elena

Ixo

|

Sébastien et Daniel se feront également remarquer au volant de la Saxo kit-car lors du Rallye des Vins-Macon.

Ils termine 3e du rallye, derrière la Peugeot 306 maxi de Vaison et Dezire

(Groupe N),

et la Renault Clio Maxi de Pezzutti et Rouanoux (Groupe F). Grâce à cette position et la victoire en Promotion Citroën,

Sébastien s'assure le Trophée Citroën 1999.

Saxo Kit Car Monte-Carlo 1999 J. Puras/M. Marti

Ixo

|

En 1999, Jesus Puras fut malheureux au Rallye de Monte-Carlo, le moteur de sa Citroën Saxo Kit Car cassa dès le début de course. Son coéquipier

Philippe Bugalski, champion de France des rallyes en 1998 avec la Xsara Kit Car, ne sera pas plus chanceux. Il fut contraint à l'abandon après une

avarie du système de transmission qui le mit hors de course dès la cinquième spéciale chronométrée.

Xsara WRC

La Xsara WRC fut développée par l'équipe dirigée par Guy Fréquelin et entra dans la légende en remportant, pour Citroën, trois

titres de champion du monde des constructeurs, en 2003, 2004 et 2005. Sébastien Loeb, lui, remportera trois de ses six couronnes mondiales

à son volant (de 2004 à 2006). Avec la commercialisation réussie de la C4, la Xsara qui débuta en 2001 en WRC vit ses dernières heures en 2006, mais en attendant

l'arrivée de la C4 WRC pour la saison 2007, l'équipe officielle Citroën va s'offrir un beau palmarès en WRC (la Xsara débuta en 1998 dans le championnat de France

sous la forme de la Kit Car et sous la forme de la T4 en 2000). En 2001, la Xsara connaît son premier podium au Tour de Corse. En 2002, Sébastien Loeb fait ses

premiers essais à son bord. Il remporte son premier Grand Prix en Allemagne. La saison 2002 de la Xsara se solde par 4 podiums et 1 victoire, sur 8 rallyes.

En 2003, Sur 14 rallyes, la Citroën monte 13 fois sur le podium, et signe 4 victoires. En 2004, Sur 16 rallyes, elle occupe 20 fois le podium dont 8 fois sur la

plus haute marche, 7 victoires pour Loeb, 1 pour Sainz. En 2005, les chiffres sont, pour 16 rallyes, 18 podiums, 11 victoires, 10 pour loeb, 1 pour Duval.

En 2006, si Xavier Pons ne connaît pas les joies du podium, Sébastien y monte à 12 reprises, avec 8 victoires.

C'est donc entre les mains de Sébastien Loeb que la Xsara remporte ses nombreuses victoires en rallye. ces résultats sont l'addition d'une grande fiabilité, de

performances évidentes et bien sur d'un excellent pilotage. Signalons bien sur que Sébastien Loeb bénéficiait d'un atout supplémentaire, un excellent co-pilote en

la personne de Daniel Elena.

La première de Loeb sur Xsara WRC

Avec seulement 73 voitures au départ, la "quantité" n'est pas au rendez-vous de la 43e édition du Rallye de San Remo. En revanche, la qualité est bien présente. Il

y a en effet très longtemps qu'une manche mondiale n'avait pas réuni un plateau aussi exceptionnel. Pour disputer cette 11e manche de la saison qui en totalise 14,

les 7 équipes en présence n'ont pas lésiné sur les moyens. Peugeot, qui est en retard sur Ford au Championnat du monde des Constructeurs, aligne trois 206 WRC pour

Gilles Panizzi, Didier Auriol et Marcus Grönholm. Pour défendre son avance, Ford fait confiance à ses trois pilotes habituels, Carlos Sainz, Colin McRae et François

Delecour qui évoluent sur des Focus WRC. Mitsubishi lance sa nouvelle Lancer WRC pour Tommi Mäkinen, Freddy Loix. Hyundaï aligne deux Accent WRC pour Alister McRae et

Piero Liatti, tandis que Subaru se présente en force avec quatre voitures. Bien classé au Championnat Pilotes, Richard Burns est le leader de ce quatuor complété par

les jeunes Petter Solberg et Markko Märtin et par la japonais Toshi Araï. Les ambitions de Skosa sur le goudron de l'épreuve italienne sont réduites, mais les deux

Octavia WRC de Bruno Thiry et Armin Schwarz assureront le spectacle. Il en va tout autrement chez Citroën Sport. Les hommes de Guy Fréquelin viennent sur la Riviera

pour confirmer la bonne prestation déjà enregistrée en début de saison lors du Rallye de Catalunya. Les deux spécialistes de l'asphalte, Jésus Puras et Philippe

Bugalski ont bien l'intention de marquer leur territoire face à la concurrence, et aussi, et surtout face au petit nouveau, Sébastien Loeb. Pour ce dernier, il s'agit

seulement de la 3e course au volant d'une WRC après deux autres avec la Toyota Corolla. Cet homme qui a pour réputation de réussir tout ce qu'il entreprend se voit,

pour la première fois, intégré au Team officiel en Mondial. Face à l'ampleur du plateau, le jeune Français est "à la pression". Lorsque le coup d'envoi est donné, son

patron, même s'il ne l'avoue pas encore, attend beaucoup de son jeune protégé.

Xrara WRC Rallye de San Remo 2001 - 2e - Sébastien Loeb/Daniel Elena

Ixo

|

La première spéciale fait des victimes, Burns, Schwarz, Liatti en font partie. Panizzi s'empare du commandement. Loeb, de son côté, entre prudemment dans la course.

Le souvenir d'une sortie de route lors du Rallye du Touquet avec sa Xsara Kit Car est encore en mémoire. Dans l'ES2, Puras prend la tête. Loeb et Elena suivent alors

les conseils de Fréquelin : "Un départ prudent et une hausse progressive du rythme". Le vendredi, les deux hommes ne quittent pas le haut du classement, oscillant

entre la 6e et la 5e place. Dans la deuxième étape, comprenant 8 spéciales, Puras abandonne après un choc contre un muret, laissant Panizzi prendre la tête. Bugalski

tape aussi et perd du temps. Un autre choc le fera abandonner. Suite à cela, Loeb reste le seul pilote Citroën en course. La pression est donc plus forte encore.

Loeb termine 2e au général, derrière Panizzi. Ce dernier, premier, a du mal à contenir le français qui met en doute sa suprématie sur l'asphalte. Au terme du Rallye,

Loeb conserve sa deuxième place, derrière Panizzi mais devant Auriol, Sainz, Grönholm et McRae, tous anciens Champions du monde. Sébastien vient de faire une

magnifique entrée en Championnat du monde. Il confirme qu'il a à la fois la pointe de vitesse et l'intelligence pour réussir une grande carrière.

2005

Dérivée de la Xsara Kit Car à deux roues motrices, la Xsara WRC va permettre à Sébastien Loeb de devenir la star des rallyes, et Citroën l'équipe vedette.

A son bord, Sébastien remporte à 3 reprises ce rallye, en 2003, 2004 et 2005. Le pilote offre le titre à la voiture en 2004, 2005 et 2006, sous les couleurs

de Kronos cette dernière année.

Xsara WRC Monte-Carlo 2005 - 1er - Sébastien Loeb/Daniel Elena

Xsara WRC 04 Monte-Carlo 2005 - 6e - Manfred Stohl/Ilka Minor

Ixo

|

Après avoir remporté le Championnat du monde en 2004, avec Loeb, Citroën fournit deux Xsara WRC à l'équipe belge Kronos. L"une d'elles est confiée à Manfred

Stohl. Fils du prestigieux pilote autrichien Rudi Stohl, Manfred débuta en rallye en 1991. Il est engagé en 2005 par Kronos pour disputer le Championnat du monde

sur la Xsara. Avec les voitures, l'écurie recevait également une assistance technique complète. Stohl, après avoir remporté en 2000 le Championnat du monde des

voitures de production (Groupe N) au volant d'une Mitsubishi lancer Evo 6, n'a effectué que

quatre saisons partielles en WRC. Il avait piloté, au cours de cette

période, outre la Lancer, la Fiat Punto S 1600, la Toyota Corolla WRC, la Ford Focus WRC, la Hyundai Accent WRC et la Peugeot 206 WRC, sans jamais décrocher de

place sur le podium. A partir du Monte-Carlo 2005, Stohl, au service de Kronos, prend le départ au volant de la Xsara 2004. Pour le pilote, c'est sa sixième

participation à cette épreuve. S'il connaît le tracé, il ne connaît pas la voiture. C'est donc avec prudence qu'il aborde les deux premières étapes. Haussant

progressivement le rythme, il parvient à se placer, pour la première fois dans le top 10 à l'issue de la septième spéciale. A la fin de la deuxième journée,

il est 8e au classement. Au final, Stohl remonte à la 6e place, qu'il conserve jusqu'au terme de l'épreuve. Meilleur des pilotes privés, il devance en outre quatre

machines des équipes officielles, la Mitsubishi Lancer de Rovanpera (Mitsubishi Motors Motor Sports), la Ford Focus RS WRC 04 de Kresta (BP Ford World Rally Team),

la Skoda Fabia de Bengue (Skoda Motorsport) et la Ford de Warmbold (BP Ford World Rally Team).

2006

C'est sous les couleurs de l'écurie Kronos que la Xsara WRC entame le Championnat du monde des rallyes en 2006. Sébastien Loeb, malgré une blessure en fin de

saison, remporte un nouveau titre de Champion du monde. Il faudra toutefois attendre véritablement la fin de saison pour découvrir le champion constructeur,

Citroën. Au Monte-Carlo, Loeb devra cependant céder la première place à la Ford de Marcus Grönholm. Sébastien sera à nouveau Champion du Monde en 2007, mais

cette fois sur C4 WRC. Daniel Sordo, également en course dans l'édition 2006 du Monte-Carlo, au volant d'une Xsara WRC de l'équipe Kronos, épaulée par la marque

française, doit affronter les grands du rallye, mais part déjà avec un gros handicap. En effet, l'annulation de plusieurs tronçons le prive d'une part de ses chances.

Le temps virtuel qui lui est attribué le laisse à trois minutes de la tête de course. Pour ses débuts à bord de la Xsara, il doit donc batailler dur pour parvenir

à se classer dans les dix premiers. Au final, il parvient à se hisser à la huitième place, grâce à une belle fin de rallye.

Xsara WRC Monte-Carlo 2006 - 2e - Sébastien Loeb/Daniel Elena

Xsara WRC Monte-Carlo 2006 - 8e - D. Sordo/M. Marti

Ixo

|

2007

En 2007, la Xsara championne du monde avec Loeb est confiée à l'autrichien Manfred Stohl, de l'écurie privée Kronos. Avec ce bolide,

il finira dixième du Monte-Carlo. Avec la Xsara, Stohl signera son meilleur résultat aux rallyes du Mexique et du Japon, terminant sixième

de ces deux épreuves.

Xsara WRC Monte-Carlo 2007 - 10e - Manfred Stohl/I. Minor

Ixo

|

C2

La C2 de série fut présentée au Salon de Genève en 2003, sous la forme de sa variante pour les rallyes. Annoncée comme la relève de la petite et fidèle

Saxo, victorieuse du championnat FIA Super 1600 en 2001 avec Sébastien Loeb et, en 2002, avec Daniel Sola. La mécanique de la C2 Super 1600 est bien connue

puisqu'elle a fait ses preuves sous le capot des Saxo et des Peugeot 206 Super 1600. Après différentes phases de préparation, l'emploi de soupapes plus

grandes que sur les Saxo et des diagrammes de levées plus adaptés, le moteur des C2 atteint 230 chevaux à 8.500 tr/mn avec un couple maximal de 20,5 mkg à

7.000 tours. Pour disposer de la puissance à partir de 2.000 tours, ou un peu plus, la voiture compte sur une boîte de vitesses Sadev à six rapports et

sélection séquentielle. Citroën a également monté un différentiel de type autobloquant pour augmenter la traction en sortie de courbe ou dans les zones

glissantes. Le niveau du différentiel, changeable en dix minutes, peut être réglé en changeant certains éléments depuis l'extérieur, ce qui constitue

presque une révolution mécanique dans le monde des rallyes. L'équipement de freinage comme la taille des jantes et des pneumatiques sont de plus grandes

dimensions pour les spécifications des rallyes sur revêtement sec. Les jantes en alliage pour l'asphalte, de 7 x 17 pouces, permettent de recevoir des

disques de freins de 355 mm de diamètre à l'avant, tandis que pour les épreuves sur la terre, Citroën monte des jantes de 6 x 15 pouces et des disques

ventilés de 300 mm de diamètre. Les disques arrière restent imposants et mesurent 290 mm. Citroën a un accord avec Michelin et ses jantes sont équipées de

pneumatiques de compétition de tille 17/63/17 pour les rallyes sur asphalte, et de 16/65/15 pour les courses sur terre. Enfin, la marque conserve le même

schéma de suspensions : indépendante de type McPherson à l'avant et bras tirés. Sur les deux essieux, les éléments sont spécialement étudiés pour la

compétition et fournis par la marque aussi bien pour ses voitures officielles que pour les modèles clients. A l'arrière, les ressorts et amortisseurs à

gaz concentriques, de la marque Extreme Tech, travaillent verticalement selon une disposition très étudiée pour obtenir un meilleur contrôle de la roue

et une bonne traction. Le système de direction, avec assistance électrique sur les voitures de série, est remplacé par un système hydraulique. La structure

monocoque de la voiture d'origine est renforcée par une cellule de sécurité, fabriquée par l'entreprise Matter, qui ajoute de la rigidité à l'ensemble. Prête

à courir, la voiture affiche 1.000 kg.

Débuts en rallye de la C2

En 2004, Citroën commence à courir avec la C2 Super 1600 au niveau national. En France, avec Yoann Bonato et Patrick Henry, en Belgique avec Bruno Thiry et

en Espagne avec Miguel Fuster et Daniel Sordo. Daniel Sordo est d'illeurs sacré champion d'Espagne Junior en 2004 et, dans le rallye de Catalogne de cette même

année, première incursion de la C2 S 1600 dans le JWRC, il prend la 20e place au général et la 6e de sa catégorie. Grâce à sa longue expérience sur route, Citroën

est prêt à envoyer sa C2 S 1600 pour remporter le Junior World Rally Championship de 2005.

Avant de se jeter dans le JWRC, la C2 est testée en Championnat de France, dans le Lyon-Charbonnières. Patrick Henry et son copilote Jean-Paul Chiaroni

parviennent à se hisser à la 8e place au général, 4e en catégorie A6. Un bon résultat plein d'espoirs.

C2 Super 1600 JWRC 2004 Lyon-Charbonnières Patrick Henri/Jean-Paul Chiaroni

Solido

|

Pour le championnat JWRC, réservé aux voitures à traction avant de moins de 1.600 cm3, Citroën confie à l'écurie belge Kronos la préparation des voitures

officielles. Ce championnat 2005 n'est pas l'un des plus disputés puisque treize pilotes seulement s'inscrivent pour participer aux huit épreuves. Dans

l'équipe officielle Citroën, on trouve Daniel Sordo, alors parrainé par l'ex-champion Carlos Sainz. Chris Meeke, soutenu de son côté par l'ancien champion

Colin McRae, est également de la partie. Le challenge est de s'opposer à la formation Suzuki et son modèle Ignis. Suzuki, qui avait disposé de quatre voitures

l'année précédente, n'engage que deux voitures officielles cette année, la première pour l'Anglais Guy Wilks et la seconde pour le suédois Per-Gunnar Andersson, le

Champion du monde JWRC de 2004. Trois autres pilotes viendront défendre les couleurs de la marque japonaise.

Monte-Carlo

Avec Yves Matton et l'ingénieur Alexis Avril en charge du programme JWRC et l'exploitation en course confiée à Kronos, les C2 Super 1600 arrivent au Monte-Carlo,

premier rendez-vous de la saison. Déjà très à l'aise lors des essais effectués au cours de décembre 2004, la Citroën C2 Super 1600 doit confirmer en 2005 en

marquant de sa présence ce premier rallye de l'année. Les deux C2 engagées sont confiées au britannique Chris Meeke et à l'espagnol Daniel Sordo. Meeke est accompagné

par son habituel navigateur, Chris Patterson et Sordo dispose d'un copilote expérimenté en la personne de l'ancien navigateur de Carlos Sainz, Marc Marti.

Au début de la course, Andersson et l'Ignis imposent le rythme, mais une Fiat Punto S 1600, pilotée par Mirco Baldacci vient signer quelques meilleurs temps.

Daniel Sordo, de son côté, est également présent dans le petit duel des chronos. Mais l'espagnol est retardé par des problèmes de freins dans la première spéciale.

Ce problème lui vaut 2 minutes de pénalisation mais Sordo fera une remontée spectaculaire en signant le temps au scratch. A la fin de la première étape, Andersson

tient la tête du classement JWRC, devant la Suzuki de Kosti Katajamäki et Chris Meeke. Sordo est 28e au classement général et 10e du JWRC. Dans la seconde étape,

il revient en 6e position, alors que Katajamäki a profité de la sortie de route d'Andersson pour prendre la tête du classement devant Meeke. Dans l'ultime étape,

Meeke reprend la tête, Sordo remonte à la 4e place. Ce début de Championnat accidenté n'empêchera pas l'espagnol de rencontrer, au cours des épreuves suivantes, un

succès qui lui offrira le titre mondial.

C2 Super 1600 JWRC Monte-Carlo 2005 - 1ère - Kris Meeke/Chris Patterson