OPEL

OPEL

Dernière mise à jour : 09/03/2010

De la machine à coudre à l'automobile...

Petit historique

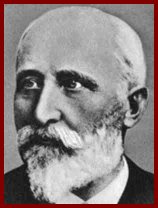

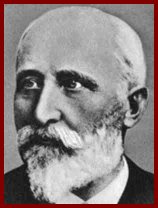

Adam Opel (1837/1895)

Fondée en 1863, la petite entreprise d'Adam Opel est située à Rüsselsheim, sa ville natale. Il débute en construisant

des machines à coudre après avoir vu celles du français Thimonnier. Il construira ensuite différentes machines et des

uniformes pour les militaires. En 1888, il commence la fabrication des bicyclettes avec l'aide, progressive, de ses

fils, Georg Adolf Carl né en 1869, Albert Wilhelm né en 1871, Heinrich Adam né en

1873, Friedrich Franz (Fritz) né en 1875 et enfin Ludwig né en 1880.

Heinrich Adam (1873/1928), Friedrich Franz "Fritz" (1875/1938), Georges Adolf Carl (1869/1927),

Albert Wilhelm (1871/1948), et Ludwig (1880/1916)

Opel Lutzmann

La production des bicyclettes débuta dès 1887, une activité qui sera cédée à NSU en 1936. C'est cependant l'automobile

qui fera la réputation d'Opel. Les cinq frères, Carl, Wilhelm, Heinrich, Fritz et Ludwig ne peuvent rater la petite révolution

que constitue l'automobile à moteur à explosion lorsque cette dernière fait son apparition.

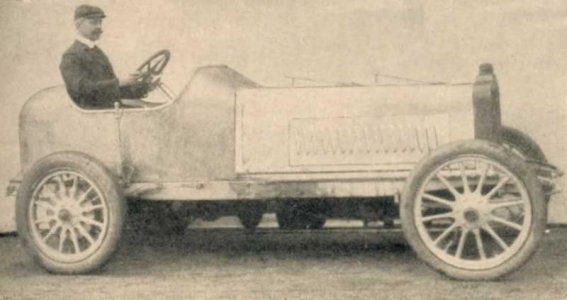

En 1895, à la mort d'Adam, ce sont Carl et Wilhelm prennent la destinée de l'entreprise, mais Sophie Opel, la maman, conservera

la direction de l'entreprise. En s'associant à l'ingénieur Friedrich Lutzmann, en 1897, la famille Opel finalise l'Opel-Patent-Motorwagen

dès 1898. L'année suivante, la firme propose sa première automobile. Onze Opel animées d'une mécanique monocylindre de 1.500 cm3,

développant 4 CV, sont commandées au cours de l'année 1900. La firme passera vite au bicylindre.

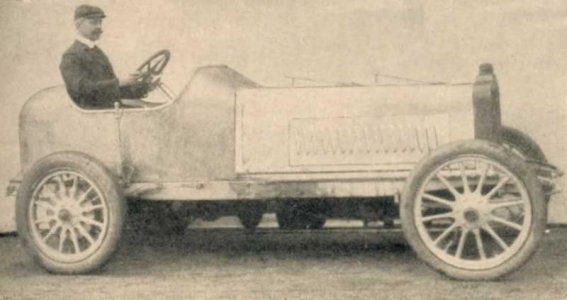

Opel-Lutzmann 1899

Vitesse

|

Les ventes étant satisfaisantes, et prometteuses, les frères Opel décident de passer à la grande série. Ils

rompent le contrat avec Lutzmann pour en signer un nouveau avec le constructeur français Darracq. Les

premières Opel-Darracq sortent dès 1902, les 9 PS, au châssis Darracq et à la carrosserie Opel.

En 1902, Opel achète une licence pour construire des automobiles Darracq, puis, rapidement, commence la construction

de ses propres modèles. Les 10/12 PS bicylindres sont donc proposées à la vente. Les deux modèles seront la base d'une

gamme très variée, et ce, jusqu'en 1906, l'Opel-Darracq 16/18 PS 4 cylindres de 1903, l'Opel 20/24 PS 4 cylindres

également, et une bicylindres 12/14 PS.

Fritz Opel sur la Darracq 5,9 litres du Paris-Vienne 1902

Compétition

En 1905, Opel installe une usine spécifiquement consacrée à la production d'automobiles et, pour promouvoir ses modèles,

prend part à la Coupe Herkomer, une épreuve routière de régularité destinées à promouvoir des automobiles de Grand Tourisme,

qui, à cette époque, représente un caractère forcément sportif. La première apparition d'une Opel de Grand Prix a lieu

au KaiserPreis (Coupe de l'Empereur) en 1907, une épreuve de vitesse sur circuit à l'issue de laquelle deux Opel prennent

les troisième et quatrième places. La même année, Heinrich Opel termine 3e de la Coupe

Herkomer. En 1908, la marque remporte la coupe du Prince Henri et engage trois voitures dans le Grand Prix de l'ACF, couru à Dieppe.

Une seule est éliminée, suite à la crevaison du radiateur par une pierre, et les deux autres prennent les sixième et vingt-et-unième places.

Opel va ensuite privilégier les épreuves sur route et gagner la Coupe du Prince Henri en 1909. Cette année-là, il n'y

a pas de Grand Prix de l'ACF (qui joue le rôle d'un Championnat du Monde), ni en 1910, ni en 1911. Opel ne reviendra

au plus haut niveau mondial qu'en 1913, au Grand Prix de l'ACF organisé sur le circuit d'Amiens. Curieusement, la

voiture est trop grosse pour courir en catégorie 3 litres (formule de la Coupe de l'Auto) et trop petite par rapport

à ses rivales. Apparemment, Opel vient tâter le terrain en anticipant la formule adoptée pour l'année suivante : cylindrée

limitée à 4,5 litres.

En attendant, en 1912, les 3.100 employés de l'usine de Rüsselsheim produisent 3.202 automobiles, une productivité médiocre

due à des méthodes artisanales datant du siècle passé. Si la rationalisation du travail reste à venir, l'Opelwerke s'est bâti,

en peu d'années en Europe, une solide réputation de constructeur d'automobiles de tourisme, de voitures de grand prix

et de véhicules utilitaires.

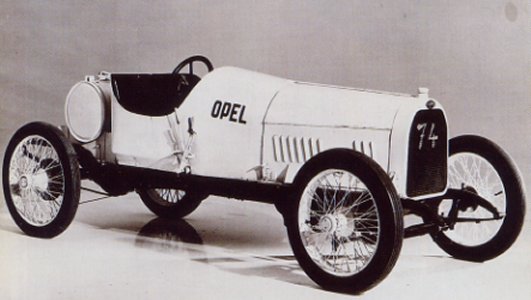

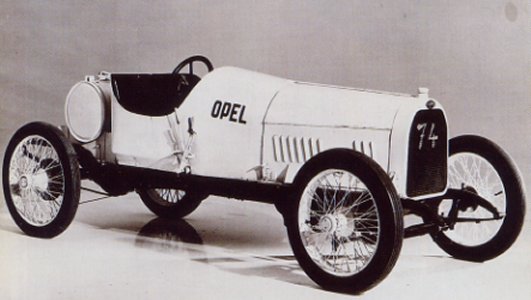

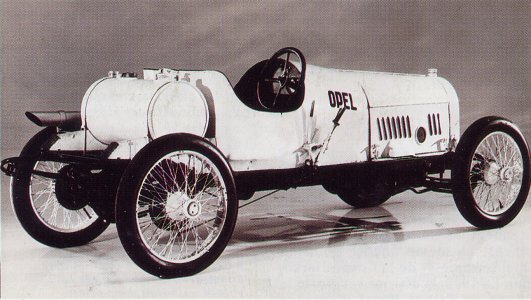

Opel Grand Prix

Au début du mois de juillet 1913, la revue automobile Omnia crédite les Opel GP de 4 cylindres 100 x 160 mm et de

4 vitesses, mais vraisemblablement pas prêtes, les voitures annoncées sont remplacées par une unique Opel dotée d'un moteur

plus petit et confiée à l'essayeur-maison, Joerns, qui avait déjà piloté à Dieppe en 1908. Il s'agit d'une petite voiture

comparée aux autres concurrentes. Elle ne pèse que 842 kg à vide (le poids minimal est fixé à 800 kg), alors que les

autres voitures dépassent la tonne. Son moteur est un 4 cylindres en ligne en deux blocs de deux. La distribution est

très étudiée, avec un arbre à cames en tête et deux soupapes à 45° par cylindre. Il développe 88 ch. à 2.300 tr/mn. La boîte

est à 3 rapports et l'embrayage est à cône cuir. Le châssis classique à longerons emboutis en U est suspendu par quatre

ressorts semi-elliptiques et l'essieu avant n'est pas freiné. La poussée se fait par des bielles, la réaction par une jambe de force.

La carrosserie biplace est courte et un grand réservoir rond découvert occupe l'espace arrière.

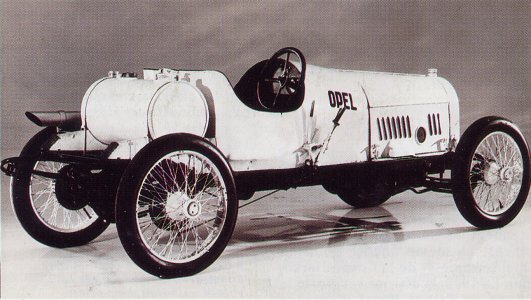

Opel Grand Prix, avec réservoir apparent pour éviter les remplissages clandestins en course

Pour Opel, la course sera brève. Déjà, Joerns a dû apprendre le circuit au volant d'une Opel de tourisme, car sa voiture de course

n'est pas prête. Il doit partir en troisième position (l'ordre des départs est tiré au sort), mais Bablot, 2e, cale sur la ligne de

départ et Joerns doit avancer à ses côtés pour être lâché à la minute prévue. Il accomplit le premier tour en 29 mn et 59 s contre

16 mn et 39 s pour la Peugeot de Boillot. La cause semble être entendue, mais Joerns a déjà trop poussé son moteur dès le premier

tour et, quand il s'arrête à son stand à la fin de la première boucle, il ne parvient pas à repartir : on diagnostique un coussinet

de bielle fondu. La véritable Opel Grand Prix apparaîtra en 1914, sur le circuit de Lyon, avec un moteur à cylindres coulés en

monobloc, porté à 4,5 litres et doté de 4 soupapes par cylindre. Les voitures engagées subiront une préparation bien plus poussée.

Une des trois voitures terminera 10e malgré une très forte opposition.

Après le pesage du GP de l'ACF, couru à la consommation, les réservoirs sont remplis

par les officiels, puis plombés. Les voitures de la même équipe portent le même numéro, une seule Opel partira

Dans le règlement du Grand Prix de 1913, le poids des voitures devait être compris entre 800 et 1.100 kg et la consommation

était limitée à 20 litres aux 100 km. Les réservoirs étaient remplis la veille de la course et plombés. Pour éviter toute fraude, ils

étaient apparents et perturbaient de ce fait l'aérodynamique à l'arrière des voitures.

Production

En parallèle, la marque produit une grande variété de modèles comme la populaire

"voiture du docteur", appelée ainsi car utilisée par les médecins de campagne qui apprécient sa robustesse

et sa simplicité d'utilisation. Elle sera proposée dès 1908/1909 sous le nom de 4/8 PS Doktorwagen.

Doktor 1908 Karmann et Stadtcoupé 1908

Ziss Model et Rio

|

Issu de la même production que l'Opel Doktor, le châssis Opel recevra des carrosseries d'usine et des carrosseries

d'artisans indépendants. Ce Coupé de ville est le travail d'un carrossier allemand devenu très important, Karmann.

C'est à cette époque qu'Opel prend un nouveau virage. Après l'incendie qui ravagea une partie des usines, celle qui produisait

les machines à coudre, les frères Opel décident d'abandonner ce secteur pour ce consacrer uniquement à l'automobile.

Ils réduisent le nombre de modèles et de standardiser au maximum les pièces afin de les rendre universelles.

A la veille de la Première Guerre mondiale, Opel deviendra le 1er constructeur allemand avec une production de 3.335 voitures

en 1914.

Modèle Unique

A son retour d'un voyage aux Etats-Unis, Wilhelm Opel parvient à convaincre le conseil d'administration qu'un seul modèle de

véhicule, économique, bien construit et fiable serait profitable pour la marque. Une pensée révolutionnaire en Allemagne à cette

époque, mais finalement assez logique compte tenu de l'effroyable crise économique qui mine le pays. Il faut savoir qu'en 1923,

les usines Opel impriment leurs propres billets de banque (dont certaines coupures de 500 millions de marks) afin de payer le

personnel ! Suite à cette décision, les vastes ateliers de Rüsselsheim sont totalement modernisés, équipés des plus récentes

machines-outils, et tous les modèles précédemment produits, tels que les types 8/25 PS, 10/35 PS, 14/38 PS à quatre cylindres

ou les séries hautes animées d'une mécaniques à 6 cylindres,, 21/60 PS ou 30/80 PS, sont définitivement abandonnés. Il s'agit

de déterminer le plus rapidement possible quel genre d'automobiles va correspondre le mieux à ce nouveau programme unique.

C'est en France que les ingénieurs allemands vont puiser leur inspiration.

Laubfrosch

Au Salon Automobile de Paris de 1921, André Citroën, lui aussi grand admirateur des méthodes industrielles de Henry Ford, apporte

une alternative aux frêles et inconfortables cyclecars en dévoilant la Citroën 5 CV, d'une cylindrée de 850 cm3. La voiture séduit

d'entrée une vaste clientèle d'économes par sa nervosité et son étonnante carrosserie, dont la partie arrière se transforme en pointe.

Sa couleur jaune clair lui vaut le surnom de "petite citron". Une version 3 places lancée en 1923 reçoit le patronyme de "Trèfle".

Bref, une automobile robuste, simple, raisonnablement moderne, adaptée à la production de masse, qui, une fois parfaitement copiée

par le bureau d'études de Rüsselsheim, donnera naissance à la future Opel de grande série, le ype 4/12 PS.

Un défilé d'Opel 4/12 PS

L'Opel 4/12 PS est commercialisée dès le printemps 1924, au prix très compétitif de 4.500 puis 4.000 marks. Les allemands,

d'abord surpris par son allure, inhabituelle se la part du constructeur, s'enthousiasment rapidement pour sa frugalité en

carburant et sa fiabilité générale. La production passe rapidement de 25 voitures par jour à 110 en 1926 afin de satisfaire la

demande sans cesse croissante. Au cours de l'hiver 1924, la puissance du moteur passe de 951 à 1.016 cm3, autorisant ainsi 14 ch.

Excepté par le dessin de leur calandre, il est difficile de différencier la nouvelle Opel de la petite Citroën, tant elles

se ressemblent. Les premières Opel 4/12 PS sont peintes d'un vert soutenu, d'où le sobriquet de Laubfrosch, c'est-à-dire "rainette".

Le modèle allemand possède une magnéto et un système électrique en 12 volts (bobine et batterie 6 volts sur la Citroën). Autre

différence, la direction de l'Opel est à droite et la portière à gauche. En revanche, la similitude est totale entre les deux

autos quant au dispositif de la pédale de frein agissant sur la transmission et le levier manuel actionnent les câbles des roues

arrière. Face à un tel plagiat, André Citroën ne peut rester inactif. Il intente une série de procès à la marque allemande.

Cette dernière, afin de se démarquer et d'échapper aux foudres de l'industriel parisien, est "obligée" de présenter une version

berline à l'empattement optimisé, pouvant accueillir 4 passagers, le Type 4/14.

General Motors

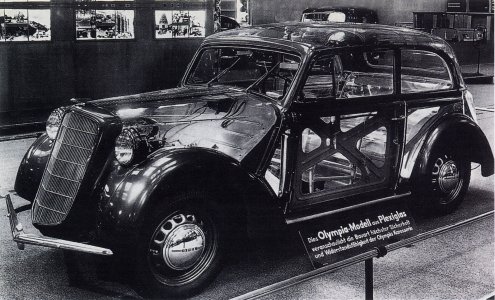

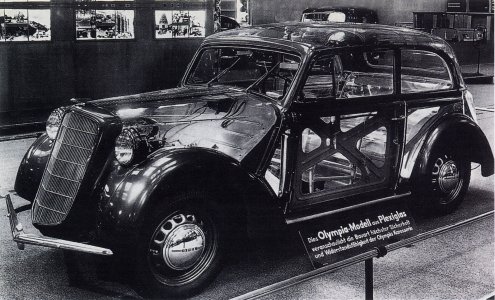

Au Salon Automobile de Berlin 1935, Opel dévoile sa nouvelle proposition destinée au marché populaire, l'Olympia. Moderne et agréable à contempler, la

machine pourrait être une rude concurrente pour la KDF ou future Volkswagen du "Professor" Porsche.

Afin de contrer l'expansion de la Ford Motor Company en Europe, la GM est à la recherche d'une tête de pont efficace depuis le début des années vingt.

Après avoir mené des pourparlers avec la marque britannique Austin, c'est finalement la plus modeste Vauxhall, également domiciliée en Grande-Bretagne,

qui passe dès 1925 sous le contrôle du conglomérat américain pour une somme évaluée à 2.500.000 $. Les efficientes méthodes de rationalisation industrielle

pratiquées par l'entreprise de Detroit vont faire de Vauxhall un compétiteur redouté, et c'est bien une action similaire qui est envisagée au profit de

la nouvelle filiale allemande de Rüsseldheim en octobre 1931. Alfred Sloan annonce alors que la firme Adam Opel AG doît être désormais considérée comme une

filiale à part entière de la General Motors, le montant de la transaction s'élevant à 33.362.000 dollars. Cette dernière est placée sous la présidence de

I. J. Reuter, anciennement responsable aux Etats-Unis de la division Oldsmobile. Wilhelm Opel demeure au conseil d'administration, occupant un poste

strictement honorifique.

Au cours d'une conférence qui se tient à Francfort, rassemblant les concessionnaires, le président de la General Motors s'étonne qu'une nation aussi

industrialisée que l'Allemagne fabrique aussi peu d'automobiles. Il prédit que la production des usines Opel (qui est de 26.000 unités pour la saison

1930) pourraient bientôt dépasser les 150.000 exemplaires annuels. Quelques sourires moqueurs se lisent sur les visages de certains qui croient à une

prophétie exagérément optimiste typiquement américaine, mais hui années plus tard, les livres comptables démontrent clairement que 140.580 véhicules ont

été assemblés.

Olympia

Au début des années trente, nombre de constructeurs allemands semblent s'orienter vers des projets de machine populaire de grande diffusion. C'est à cette

époque que le chancelier Adolf Hitler évoque pour la première fois le terme de "Volkswagen", un concept qui fera bientôt le bonheur et la renommée du Professor

Ferdinand Porsche. Opel est prêt à répondre à ce type de marché, car la maison possède déjà au sein de son catalogue ce genre de voiture économique dotée de

mécanique de 1,3 litre de cylindrée. Mais bien sûr, la maison est désormais une entreprise considérée comme étrangère, et donc plutôt largement méprisée des

autorités national-socialistes. Malgré cette difficulté supplémentaire, Opel dévoile, lors du Salon Automobile de Berlin, qui ouvre ses portes en février 1935,

une petite automobile dénommée Olympia. L'auto présente une donnée technique de construction révolutionnaire à cette époque, à savoir une carrosserie

autoporteuse extrêmement rigide, un bâti constitué de profilés en acier qui sont rivés les uns aux autres, à l'exemple des carcasses métalliques des avions.

Il s'agit là d'une première en Allemagne pour un véhicule de très grande diffusion. Bien sûr, le moteur choisi demeure le petit 4 cylindres de 1,3 litres

délivrant 24 ch. (puis 26 ch. en 1937). Ce groupe permet d'emporter les 835 kg de la voiture à une vitesse de 95 km/h, ce qui n'est nullement ridicule compte

tenu du statut du véhicule.

Esthétiquement parlant, l'Opel Olympia se distingue par un gimmick stylistique qui va rapidement personnaliser les produits de Rüsselsheim, comme les

prochains modèles Kadett et Admiral. Les optiques sont plaquées contre les flancs du capot dans une forme qui se prolonge avec élégance vers l'arrière en

s'alignant sur la ligne de caisse. Un dessin qui séduit immédiatement Louis Renault lors de la visite du Salon de Berlin, et que l'on retrouve grandement

reproduit sur la Renault Juvaquatre de 1937. L'Opel Olympia est tarifée 2.500 RM. Notons par ailleurs que la concurrente "nationale" de Ferdinand Porsche

ne parviendra pas au prix de vente irréaliste de 990 RM fixé par les autorités du Reich. Le catalogue olympia comprend deux configurations de carrosserie,

une berline deux portes et une autre berline également à deux portières mais découvrable. Son toit fait de toile se

découvre totalement vers l'arrière, mais

laisse en place les montants de portières supportant les vitres. Dès la fin de 1937, la voiture est dotée d'une mécanique plus puissante portée à 1,5 litre

et délivrant 37 ch.

Olympia, exposée lors du Salon de Berlin, avec carrosserie en plexiglas pour une vision

de l'architecture monocoque

Dès sa sortie, la demande des consommateurs s'avéra immédiate. Quelque 19.117 Opel Olympia furent livrées au cours de la saison 1935, 37.127 le furent à l'issue

de l'année 1936 et 25.417 en 1937. En tout, 87;214 bons de commandes furent signés jusqu'à l'arrêt de la production, en 1940, pour des machines autrement plus

belliqueuses. A l'été 1936, la 500.000e Opel produite depuis le début de la création automobile en 1899 se trouvait être un modèle Olympia. La voiture historique

fut alors envoyée dans le cadre d'une campagne publicitaire à Rio de Janeiro, au sein du célèbre dirigeable, fierté de l'Alleamgne nazie, le Hindenburg.

Olympia 2e génération de 1938, avec nouvelle grille de radiateur très GM

Après-guerre

Kapitan

Admiral

Manta

En 1970, Opel présente la Manta, disponible en trois degrés d'équipements,

"Standard", "Luxe", et "SR". Prévue pour concurrencer la Ford Capri, elle séduit par son élégance

autant la Presse que le public. Ses airs de Chevrolet Camaro ou de Ford Mustang y sont pour beaucoup.

Malheureusement, malgré son look sportif, la motorisation n'est pas à la hauteur de son esprit agressif.

Ce sera réparé en partie avec l'arrivée de la Manta A GT/E en 1975. L'année suivante, la Manta B prendra

la relève, jusqu'en 1988.

Manta A SR Rallye 1970

Solido

|

Kadett

Omega

Senator

Vectra

Vectra 1989 et Vectra 1996

Gama et Schuco

|

Calibra

Rallye

L'Opel GTE participa à de nombreux rallyes, comme le célèbre Rallye des Mille Pistes en 1978. Elle fut

pilotée par Alain Errani qui, malheureusement, abandonna au cours de l'épreuve. D'autres pilotes tenteront eux aussi de maîtriser

cette Kadett GTE, une voiture qui est trop souvent oubliée.

Kadett GTE 1978 Rallye des Mille Pistes - Alain Errani

Kadett GTE 1979 Rallye Monte-Carlo - J.L. Clarr/D. Mahuteaux

Solido et Ixo

|

Conçue pour affronter les Ford Escort, l'Opel Kadett GT/E de rallyes connut peu de succès comme voiture du Groupe 4.

Elle signa cependant, aux mains de pilotes privés d'écuries modestes, de nombreuses victoires en Groupe 1, aussi bien

au Monte-Carlo, avec Jean-Louis Clarr, que dans des épreuves françaises. Parmi les pilotes qui prirent son volant, on

peut également citer Anders Küllang mais aussi Walter Röhrl. Si la Kadett ne remporte aucune épreuve du Championnat du Monde,

elle signa toutefois une belle victoire dans le Groupe 1 au Monte-Carlo en 1979. Elle termina à la 12e place du classement

absolu.

Ascona

L'Opel Ascona, déclinée sur trois génération jusqu'en 1988, fit l'objet d'une variante sportive qui rencontra un grand succès auprès des pilotes privés. Dans

la gamme commerciale, cette Ascona se situait au-dessus de l'Opel Kadett et un cran plus bas que le vaisseau amiral de la marque, l'Opel Rekord. Opel a commencé

à utiliser l'Ascona première génération en rallyes, remportant le championnat d'Europe des rallyes en 1975 avec le modèle 1,9 SR confié à un pilote en pleine

ascension, Walter Röhrl. Avant cela, un français s'est particulièrement fait remarqué au volant d'une Opel Ascona très proche de la série.

Emmener une modeste Opel Ascona GR 1 d'origine dans les 10 premiers d'un rallye aussi difficile que le Monte-Carlo n'était pas à la portée du premier venu. C'était

en revanche dans les cordes de Jean Ragnotti déjà auteur de nombreuses prouesses. Avec des moyens réduits et son Opel Ascona, Jean va se jouer de la neige et du

verglas pour venir s'approprier une splendide 9e place dans ce rallye mythique. Tirant plus que la quintessence de sa monture, le Vauclusien va mettre cette dernière

dans des positions non répertoriées dans les manuels. Au moment du départ, ses espoirs ne sont sans doute pas élevés... En effet, la liste des partant de cette 41e

édition de l'épreuve monégasque a toutes les raisons de laisser Ragnotti dubitatif. Il y a 264 voitures inscrites et il ne sera pas facile de se frayer un chemin

jusque vers le haut des feuilles de classement. Outre l'affluence, ce qui surprend ensuite c'est la présence de nombreux constructeurs qui n'hésitent pas à aligner

plusieurs équipages pour s'emparer de la victoire. Le plus impliqué est Alpine, dont Jean-Claude Andruet, Ove Andersson, Bernard Darniche, Jean-Luc Thérier et

Jean-Pierre Nicolas défendent les couleurs. La principale adversité vient des Porsche 911 S de Gérard Larrousse et Björn Waldegaard tandis que Lancia s'est déplacé

en force avec des Fulvia 1600 HF pour Simo Lampinen, Harri Kallström, Amilcare Ballestrieri et surtout de Sandro Munari. A un degré moindre, on trouve les Fiat 124

Spyder venues de Turin où les deux Datsun 240 Z de Rauno Aaltonen et Tony Fall. Enfin, on trouve les Ford Escort Twin Cam du Finlandais Timo Mäkinen et du Français

Jean-François Piot, les outsiders à ne pas négliger. La lutte pour la suprématie dans les différents groupes attire la majorité des artistes du volant de l'époque,

notamment en GR1 où Jean Ragnotti et Pierre Thimonier font partie des favoris. La concurrence s'annonce rude pour l'Opel avec les deux Alfa Coupé 2000 de Guy Chasseuil

et Guy Verrier et la berline mise à disposition de Barailler. D'autres Opel Ascona, identiques à celle de Ragnotti, peuvent aussi prétendre à figurer en bonne place au

classement, mais il faudra aussi battre la BMW 2002 Tii de Claude Ballot-Lena, la Fiat 128 de Lier ou encore la Simca 1100 S de Bernard Fiorentino. Pour tous ces

équipages, la grande inconnue reste la météo, il va falloir faire face aux conditions qu'elle qu'elles soient.

Ascona Rallye Monte-Carlo 1972 - 9e - Jean Ragnotti/Pierre Thimonier

Ixo

|

Après le parcours de concentration, et un départ de 9 villes différentes, les concurrents se retrouvent à Monaco après 3 jours et 3 nuits de route. 44 voitures ne

n'ont pas passé cette première difficulté. Du coup, elles ne prennent pas le départ du parcours commun. Ragnotti, à la suite de problèmes de culbuteurs, d'une roue

desserrée, et d'un accident avec un camion dont le chauffeur s'est endormi à bien failli se trouver parmi ses concurrents éliminés. Dans la boucle Monaco-Monaco,

longue de 1.535 km et composée de 9 spéciales à disputer en deux jours, en Ardèche et dans les Alpes, Ragnotti doit affronter Chasseuil, qui au final prendra

l'avantage. Il faut dire que l'Alfa dispose de 40 ch. de plus que l'Opel. Après le col du Perty, l'Alfa prend encore de l'avance et devient intouchable dans le

groupe tourisme de Série. Mais la météo change en Ardèche. Si Chasseuil se montre plus rapide malgré la neige qui tombe sur l'Ardèche, Ragnotti parvient à compenser

les faiblesses de son Opel grâce à son coup de volant sur un terrain qu'il apprécie. Sur le plateau de Lachamp-Raphaël, 74 concurrents ne sortent pas du chrono, gênés

la neige et le vent qui souffle à 80 km/h. Chasseuil et Ragnotti s'en sortent, la bagarre va pouvoir se poursuivre. La neige continue de tomber et Ragnotti grignote

du temps, profitant également d'un souci de Chasseuil pour passer en tête du Gr1 et prendre 1 m 39 s d'avance. Il le devance de 39 secondes dans la Chartreuse.

Cette performance vient du fait que Ragnotti parcourt cette spéciale... à vue ! Il a oublié ses notes à l'hôtel ! Les deux dernières spéciales, sur le sec, permettent

à Chasseuil de reprendre le commandement. dans le parcours Complémentaire, Ragnotti repasse en tête, prêt à défendre sa position. Il n'en aura pas besoin. Le pont

arrière de l'Alfa rend l'âme. Ragnotti n'a plus qu'à assurer jusqu'au podium final en Gr1. Au final, Jean termine 9e au général.

Ascona 400

Si les Opel Ascona 400 n'étaient pas les Groupe 4 les plus rapides au débuts des années 80, leur fiabilité remarquable permirent à Jochi Kleint et à Anders Kulläng

de se distinguer au Monte-Carlo 1981. Ils termineront respectivement 3e et 4e de cette édition. C'est également sur Opel Ascona que Walter Röhrl remportera ce rallye

et le championnat du monde en 1982. Mais d'autres pilotes talentueux vont se faire remarquer à son volant...

L'Opel Ascona 400 fut développée à partir de la plate-forme et des caractéristiques de l'Ascona B, la deuxième génération, lancée en 1975 et produite jusqu'en 1981.

La version de série de l'Ascona 400 fut présentée en janvier 1979, équipée d'un moteur de 2,4 litres développant 144 ch. Les ingénieurs d'Opel à

Rüsselsheim mirent au

point l'Ascona 400 parallèlement à son modèle "jumeau", le coupé Manta 400. Les Manta de série présentaient un tempérament plus sportif que les Ascona, pourtant les

variantes de compétition de ces dernières allaient obtenir de meilleurs résultats.

L'Ascona 400 bénéficie des attentions de deux parrains de qualité. Cosworth est chargé de préparer une culasse à deux arbres à cames et quatre soupapes par cylindre.

Le spécialiste des accessoires aérodynamiques et esthétiques, Irmscher, réalise diverses modifications extérieures et intérieures. Sur les versions rallye, et à

partir de la carrosserie 2 portes, Irmscher monte des ailes plus larges ainsi que des portes, un capot et un couvercle de malle allégés. Ce modèle devait être animé

par un moteur de 2 litres mais l'on se rend vite compte que celui-ci ne procure pas assez de puissance. C'est pourquoi les techniciens de la marque optent pour un

alésage supérieur et installent un vilebrequin du moteur Diesel de 2,3 litres. Le résultat est un moteur de 2,4 litres qui allait faire de ce modèle une véritable

bête de course. L'homologation en Groupe 4 permet à Opel de procéder à de profondes modifications de l'Ascona, telles que l'adoption pour la variante 400 de

compétition d'un essieu moteur différent et d'employer des barres Panhard, ainsi que des tirants de fixation plus adaptés que les éléments de grande série à l'arrière.

La voiture disposait ainsi d'une excellente motricité. Avec son quatre cylindres multisoupape Cosworth de 2,420 cm3 de cylindrée, ce modèle bénéficiait d'un couple

moteur fort généreux qui lui conférait une souplesse d'utilisation très appréciable en rallye. Avec 270 ch. pour les exemplaires les plus puissants, alimentés par

deux carburateurs Weber 48 DCOE, l'Ascona 400 était vraiment légère pour sa catégorie.

Le châssis de l'Ascona 400 a bénéficié de l'attention particulière de l'ingénieur Karl Heinz Goldstein, directeur technique de l'équipe Opel. Les suspensions, à

bras superposés à l'avant, reçoit des amortisseurs Bilstein, avec une huile spéciale. A l'arrière, outre la barre Panhard pour la fixation latérale de l'essieu

rigide, la voiture dispose de tirants longitudinaux et de ressorts associés à des amortisseurs à haut rendement. La boîte de vitesses à cinq rapports est signée

Getrag avec un différentiel autobloquant.

En course

Le lancement mondial de l'Opel Ascona 400 a pour cadre le rallye Monte-Carlo 1980, remporté par Walter Röhrl au volant d'une Fiat 131 Abarth. André Küllang, sur

une Opel Euro Händler Team, s'adjuge la 4e place. Quelques semaines plus tard, le même Küllang démontre que la voiture est bien née en remportant le rallye de Suède.

En 1982, Waler Röhrl, après une saison quasi sabbatique au Championnat du monde 1981, rejoint l'équipe sponsorisé par la marque de cigarettes Rothmans. Le pilote

allemand décrocha avec ce modèle sa deuxième victoire au Monte-Carlo en 1982, en dépit de la présence menaçante des Audi Quattro à transmission intégrale. La dernière

victoire des Ascona 400 en tant que voitures officielles a lieu au Safari Rally 1983, grâce à Ari Vatanen qui cette année-là était le coéquipier d'Henri Toivonen

au sein de la formation officielle. A ce stade de la carrière sportive de ce modèle, plusieurs pilotes privés disposent de voitures similaires à celles de l'équipe

officielle.

Ascona 400 1981 Rallye Monte-Carlo - 4e - A. Kulläng/B. Berglund

Ixo

|

L'organisation du préparateur italien Conrero est depuis 1975 chargée de mener à la compétition les Opel en Italie. En 1981, l'une de ses Opel Ascona 400 avait

remporté le championnat de ce pays, avant de triompher l'année suivante au championnat d'Europe, en devançant l'écurie officielle allemande. Le pilote espagnol

Salvador Servia avait piloté une Ford Fiesta de Groupe 2 aux Rallye de Monte-Carlo 1980, 1981 et 1982. Servia s'était également bâti une belle réputation avec

les Fiat 131 Abarth, mais il voulait disposer de voitures plus puissantes. C'est pourquoi pour l'édition 1983, il passe un accord avec Conrero et se présente au

Monte-Carlo au volant d'une Ascona 400. C'est alors la grande époque des Groupe B. Servia termine dixième au général mais premier du groupe 4, n'étant précédé que

par huit pilotes d'usine et un unique pilote privé, Francis Serpaggi au volant d'une Lancia Rally 037. En Groupe 4, Servia domine notamment la Porsche 911 SC de

Jürgen Barth. En 1984, Servia pilotera une Opel Manta de Conrero, bénéficiant de l'aide de la marque, au Rallye de Monte-Carlo. La chance ne lui sourira pas. 9e

au classement général, il sera contraint à l'abandon sur sortie de route.

Ascona 400 Rallye Monte-Carlo 1983 - 9e - S. Servia/J. Sabater

Ixo

|

Manta

Remplaçante de L'Opel Ascona 400 en compétition, lorsque la FIA décida de modifier les catégories des voitures du

Championnat du monde en 1982, la Manta 400 a fait preuve d'un excellent comportement dans les championnats anglais,

allemands et

français, mais n'accrocha aucun succès dans une épreuve du Mondial. Jimmy McRea et Guy Fréquelin furent deux des pilotes

de cette voiture, le français ayant l'honneur de lui faire son baptême en 1983 dans le Tour de Corse. Malheureusement,

une casse moteur poussa le pilote à l'abandon.

Manta 400 Tour de Corse 1983 - Guy Frequelin/Jean-Pierre Fauchille

Manta 400 Monte-Carlo 1986 - Manfred Hero/Ludwig Grün

Ixo

|

Il fut très vite reconnu que l'Opel Manta arrivait trop tard sur les circuits. Déjà

obsolète lors de son entrée en activité en 83, elle ne pourra rivaliser avec les

Audi et Lancia 037. Après ses performances en Grande-Bretagne, avec Jimmy McRae, le père de Colin,

ou Russel Brookes, Manfred Hero et son co-pilote Ludwig Grün tenteront leur chance

à son bord, mais sans grand succès. Il se classeront toutefois 11e au classement absolu du Monte-Carlo 1986.

Astra

Avec une victoire dans le Monte-Carlo de 1993, puis quatre autres au cours de la saison, Opel obtient sa première couronne

dans le championnat FIA des 2 litres. Remplaçante de la célèbre Opel Kadett, l'Astra fut présentée en 1991. Elle débuta en Championnat

du monde en 1993 lors du Monte-Carlo. Bruno Thiry fut celui qui, à son volant, inaugura la nouvelle catégorie "F2" qui acceptait

des voitures à deux roues motrices avec un moteur de 2 litres. Possédant de bonnes cartes en main, Thiry termina huitième de l'épreuve, premier

dans sa catégorie, devant une Peugeot 309 GT. Thiry, grâce à quatre autres courses s'adjugea, avec son équipe, la Coupe de la FIA.

Astra GSi Monte-Carlo 1993 B. Thiry/S. Prevot

Ixo

|